古代男性化妆:跨越千年的风雅之美

那些妆奁、脂粉与铜镜,宛如时间的信使,静候千年,只为证明,对美的渴望,是所有人的权利。

一位男子对镜敷粉施朱、描眉贴金,这并非戏曲后台的场景,也不是异域奇谈,而是千年前华夏大地上真实存在的风雅。

当我首次在《韩熙载夜宴图》(五代时期古画)中,看到那些面容白净、眉眼精致的男宾时,仿佛听见了历史深处传来的轻叩——原来,当代人遗忘的,不止是他们的容颜,更是对美本该有的开阔理解。

在湖北九连墩楚墓出土的“漆妆奁”前,我驻足许久。铜镜已锈,木梳已朽,但那个战国将军对镜理容的晨昏却恍如昨日。

《礼记》中说:“日五盥,沐稷而靧梁”,这般虔诚,不似今人草草洗漱,更像是一种修行。我常想,古人将美容融入日常,就如同佩戴美玉在身,哪里只是单纯的爱美?分明是借外在的修饰,完成内在的修为。武士出征前对镜修容,谋士进谏时整冠正衣,那铜镜映照的,何尝不是一个人对待世界的庄重?

“何郎傅粉”的典故十分有趣。魏明帝怀疑何晏敷粉,便赐给他热汤饼。何晏食后用朱衣拭面,“色转皎然”。可见当时贵族男性敷粉是常态,目的是让皮肤看起来白皙无瑕。一个男子,连流汗都能这般风雅,这并非孤例。《颜氏家训》里记载,梁朝子弟“无不熏衣剃面,傅粉施朱”。又想起嵇康刑前索琴,弹罢《广陵散》,他整理的不只是衣冠,更是士人最后的体面。原来在那个混乱的年代,男士美容可以是精神自由的宣言,外在的精致与内在的风骨,从来都可以相得益彰。

大唐的气度,在男子妆容上体现得淋漓尽致。唐代皇帝会在腊日赏赐臣子面脂、口脂,这在当时是自然的礼仪。敦煌壁画第220窟的供养人,眉染翠色,面若桃花;武则天朝,“男宠”张昌宗获“面似桃花”的赞誉;新科进士在曲江宴上“争奇斗艳”……由这些片段拼凑出的大唐,让人心向往之。那是个真正自信的时代,男子敷粉、涂唇、描眉,如同赋诗、舞剑、从军一样,都是生命力的自然流露。

如果说唐代是张扬的华丽,那宋明则是内敛的精致。宋人的风雅,在鬓边一朵牡丹中展现得恣意。《宋史·舆服志》记载,新科进士赴闻喜宴,皆赐簪花,所谓“牡丹芍药蔷薇朵,都向千官帽上开”。庆典中君臣共簪鲜花的盛况,美得不可思议。宋仁宗时,司马光中进士,虽不喜奢华但仍依制簪花。那个印象中严谨刻板的史学家,也曾在及第之时帽簪鲜花,行走在闻喜宴上。

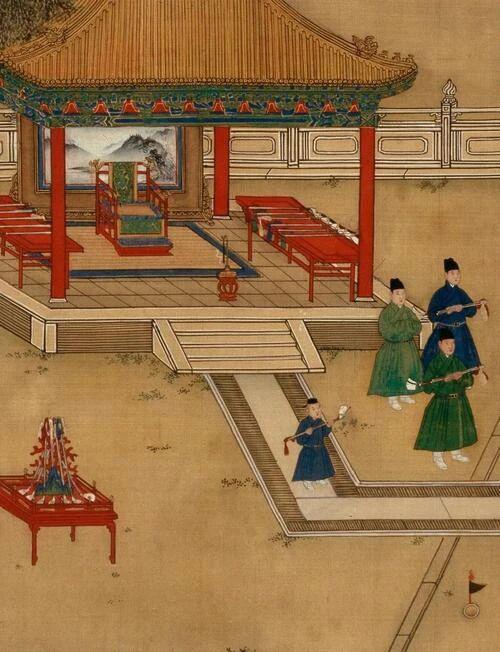

及至明代,士大夫对仪容的讲究深入肌理。他们秉承《礼记》“日五盥”的教诲,三日一沐发,五日一沐浴,以此作为修身之道。名臣张居正“膏泽脂香,早暮递进”,足见其对仪容的精心修饰。宫廷之中,帝王群臣对仪容的重视,在《宣宗行乐图》卷中也能窥见。该画卷描绘了明宣宗在御园中的行乐场景,王臣们衣冠楚楚,面容洁净,气度雍容,展现了明代上层社会对君子之风的追求。这让我恍然,原来宋明理学并不压抑美,只是将美纳入了“礼”的范畴。明仁宗第九子、梁庄王墓中那支金花簪,牡丹层叠,璀璨光华,工艺精湛,仿佛在诉说着:美,从来都是个人修养的一部分。

从商周巫祭的彩绘身体,到明代士人的熏香剃面,男性审美的历史长河流淌了千数年,它的断流不过是近几百年的事。当人们将“男儿本色”窄化为“不修边幅”,把“阳刚之气”简化为“粗糙豪放”,他们失去的何止是一种传统,更是对美应有的包容与开阔。

《礼记》曰:“礼仪之始,在于正衣冠。”古人早懂得,外在的整洁得体与内心的端正敬畏本是一体。真正的文明,不该用刻板印象束缚天性,而应让每朵花都按自己的方式绽放。恍惚间,我仿佛看见一个现代男子与宋代士人在镜前相遇,相视一笑:“原来,你也重视这张脸。”“本来,美就是我们共同的追求啊。”

当粉黛不再是闺阁专属,当对镜理容成为每个人的权利,我们对文明的理解才会更趋完整。就像春天的花园,牡丹有牡丹的雍容,菊有菊的清雅,各美其美,方成盛大。历史的镜子里,映照着一个朴素的真理:追求美的权利,从来都不该被性别禁锢。无论男女,那个在镜前认真对待自己的你,都在续写着一段跨越千年的风雅。此刻,终于听懂了千年铜镜里的私语——美,本是自由。

大家身边有男士化妆吗?从明星到身边的素人,男人化妆并不少见。欢迎在评论区留言,说说你对男性化妆的看法。

致亲爱的读者,有读者反映最近看不到封面头图,因为平台规则调整了,在这里提醒大家一定要“星标”本公众号,才能第一时间看到文章推送和精美封面哦!看图指示,莫错过!

文字为原创,转载请联系作者。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com