电影可以和文学牵手,也可以分手——《花样年华》重塑中国观众。

《花样年华》是一个可以用一句话完成的故事:为了推断自己的另一半有多好,苏丽珍和周慕云逐渐走近两个无聊的核心,扮演双方的另一半,猜测他们是谁先开口,谁先动手。

所以《花样年华》的看点并不在于剧情的起起落落。

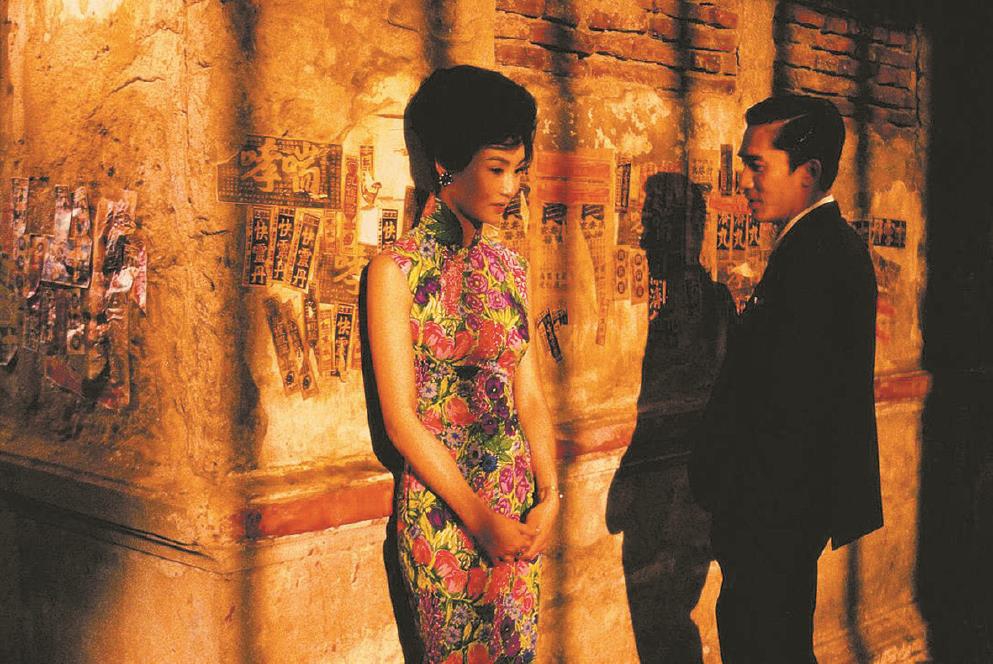

看电影不看故事。你在看什么?看旗袍,婀娜的腰身,看无聊的美女有婀娜的小腿曲线,看60年代香港狭窄深邃的房子,看斑驳幽静的走廊,被雨水淋湿的羞涩,感情的卑微波澜,昏昏欲睡的路灯,路灯下无精打采的小广告,长满苔藓和老茧的时代。

定格看《花样年华》里的一个麻将戏。在拍摄现场,没有人在乎桌子上的麻将是什么牌,剧本也不打算给牌桌座位一个人物的隐喻。摄影师李屏宾和杜可风关心的是,桌子上燃烧的几支烟必须从低调的画面中显示出来,他们忙了半天的灯光水平,反复测试使用哪个焦距的画面。把一块反光板藏在牌桌上一位妻子的腿上,比告诉她在等什么牌更重要。苏丽珍的丈夫陈先生背对着镜头坐着的椅子颜色要暗,不能压过苏丽珍旗袍的饱和度。摄像机向下摇晃,副导演在一旁及时提醒张曼玉天鹅绒凉拖该动一下,镜头到了。

王家卫的电影创作理念比较“法式”。

在将电影从“戏剧与小私生子”升级为“第七艺术的独联体”的情况下,法式电影观的最终出题。它没有提供故事的解药,而是通过视听炼金来锻造新的感知器官。在这一创作理念下,叙事千疮百孔是导演的故意行为。《花样年华》的情节是一个孤岛式的片段。在孤岛和孤岛之间,导演并不追求紧闭的逻辑,时间在电影中任性地弹跳,有些地方甚至完全没有回答。有些镜头想拍的时候,导演并没有完全想好用在哪里,不过没关系。电影出生在拍摄现场后,可以在剪辑&上再生一次,尤其是王家卫的作品。

在《花样年华》中,苏丽珍的旗袍都是高领或半高领,服装作为一种独立的视听元素来写人物。她被困在20世纪60年代压抑保守的时代氛围中,不敢做任何事情。当她和周慕云一起走得更频繁时,她被房东的妻子善意地“提醒”了。

其实一个女人想和谁相处,如何处理自己的婚姻问题,是否考虑再发展一段感情等等,都是个人隐私。上海方言中的一句“关侬事体”是维护人际界限的最佳方式。从今天的角度来看,房东的妻子和苏丽珍只是契约关系,房主有什么资格充当父权代言人,用“女德”来警告房客?难免太缺乏边界感。但是当时的香港还是一个前现代社会,人际关系的界限不是遵守法律,而是遵循伦理。由于住在同一屋檐下,房东夫人似乎自然对小一辈的苏丽珍有一种母威,可行的教导责任。苏丽珍闻言不敢呛,小声啜泣,将憋屈咽了下去。

导演将电影的主要空间设计成狭窄的通道,并在通道两侧反复调度人物进出,增强压迫感。空间的狭小和拥堵呼应了服装对人性和自由意志的束缚,场景就像命运一样。高速摄影反复表现男女主角在走廊里出错,最近距离只有0.01厘米。

梅林茂版主题音乐是《花样年华》的另一大象征,两列平行轨道上的幽灵列车载着暮色飞驰。正确的人在错误的时间相遇,正确的人也是错误的。时隔多年,影迷们才知道,这首经典主题曲并不是专门为《花样年华》而设计的,而是为日本电影《梦二》定制的音乐。不过没关系,已经被我们集体认证为《花样年华》的味道,所有越轨剧都被导演剪掉了,只留下一句“我今晚不想回家”在空气中发霉。

因为《花样年华》,每年都有影迷跑到柬埔寨在树洞前emo。后来两人相遇了吗?这位导演隐藏了25年的秘密。只要结局不出来,这种虐待就没了,《花样年华》也不是BE。(Bad Ending)审美的天花板是薛定谔式HEHE风格,卡在平行世界中永恒循环。(Happy Ending)。这部迷人的电影与戏剧性无关。恐怕主要是因为电影太美了。狭小的建筑和斑驳的墙壁,梁朝伟和张曼玉的眼睛和琴弓在他们的心上摩擦的弦,让一代观众难以平复25年。

那么好的电影需要一个剧情跌宕起伏、逻辑强大、主题深刻的文学剧本吗?这是《花样年华》产生的思考。我的观点是:电影可以和文学牵手,也可以分手。如果你问我更喜欢哪一个?我觉得和文学分手后的电影更张扬电影性,电影性是这门艺术本身的魅力。

中国人一直称电影为“电影”,也就是在电影院做“电影”。不尽然,电影可以是高戏剧性的,也可以是淡戏剧性的,甚至是无戏剧性的。然而,电影不等于戏剧,也不等于小戏剧。电影生来就是当代艺术,可以和文学分手,绽放出它独特的美。

王家卫很早就意识到了这一点,所以写一个大故事是他的缺点吗?是的,是的。即使他出生在香港当编剧,也不代表他擅长这件事。

关于王家卫当编剧时拖稿玩失踪的故事传得沸沸扬扬。我还是相信王家卫不擅长戏剧性。如果他被迫,他会把故事讲得很糟糕。一个逻辑严密、剧情连贯的文学剧本,伤害了她与生俱来的法国味道。只有忍痛,短板才成为风格,弱点才成为特色。这成为许多年轻艺术家痴迷的太阳镜王。如今,《花样年华》的第二次发行仍然受到粉丝的欢迎,王家卫利用反大众赚了大众的钱。

许多人认为老王的作品很难理解。理解,就是指清楚,而王家卫的片子指的是极其发达,极其暧昧。

它指的是构造语言学中的一对基本概念。它指的是符号,它指的是符号所指的约定俗成的意思。如果我们把光、影、构图、色调、音乐、服装、道具、声音、对话、表演、戏剧结构等视听元素看作是电影语言的象征,那么它们组合所表达的具体情节和主题就是所指的。

一万个偷情故事的指式拍摄都很庸俗,而王家卫选择了第一万个。他挥洒的是能够指出,他更关心的是镜头语言中的各种元素如何准备迷人的前调、中调和尾调,而不是它们组合在一起所表达的意思。或者换句话说,观众在看王家卫的电影时,可以带入自己的生活情感和生活经历,看到什么,感受到什么。

这是一种当代艺术的创作理念,防止文本赋予任何预设的意义或主题。这样,观众就可以从文本中感知到这种艺术语言本身的质感,打破作者的控制,文本就成了一种开放多义的出现,从而消除了主题的确定性。

《花样年华》的文本创新了中国观众的欣赏观,我们不必问一首现代诗是什么意思(指);没有必要问现代画家画什么意思(指);就像我们不需要搞清楚王家卫拍的是什么故事(指的是什么)一样。别人拍《花样年华》可能是出轨出轨的狗血剧,王家卫拍的是忌讳和遗憾的芭蕾。

王家卫创作风格的核心特征在于对电影本体的绝对尊重和对传统叙事方式的系统疏远。它的审美逻辑可以追溯到巴赞的电影观——电影的本质是存储在现实时空中的“木乃伊式”,而不是戏剧性的模仿。20世纪60年代,当电影艺术从作品逐渐转变为文本(罗兰·巴特提倡的创作理念)跟上其他艺术风格的步伐时,大量的作者公然抵制古典戏剧的“三一律”,消除了剧情中的因果逻辑,增加了熵的叙述。

阿伦·雷乃的《去年在马里昂巴德》以意识的流动构建了这个故事。雅克·德米的《瑟堡的伞》在日常对话中唱成了咏歌,完全剥离了语言的表达功能。这样的反情节,淡化了戏性,甚至是无戏性的???????????????????????????在王家卫意识到自己的长板和短板之后,他的每一部作品都可以在实验中取得进步。《花样年华》是这种创作风格的杰作。它的胡说八道不是叙事的贫乏,而是迫使观众放弃对文学故事、大情节、极具戏剧性的渴望。

这部电影的魅力在于它最终被大家确定为第七艺术的独立身份。这不需要扮演孝子的角色,也不需要跟随小米停留在文学的谜宫里。曾经被誉为亚洲第一佳作的《花样年华》,称赞它对电影本体的突出。我真的觉得没有必要在2001年的最后再上映《花样年华》。一旦王家卫开始取悦观众,他就会在粉丝心中降价,不再是没有人爱戴墨镜的王家卫。

《花样年华》作为一部可以指型的佳作,在诞生之日就完成了对所有艺术母体的终极反叛。(陈黛曦)

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com