采访了200名骑手后孙萍说:只关心效益的行业精英,不能称之为企业家。

过渡性劳动逐渐成为常态。2017年,中国社会科学院学者孙萍开始关注外卖骑手,试图了解被困在算法中的骑手。然而,在7年的时间里,她跑了19个城市,采访了200多名骑手,感受到了跑单,发现除了技术之外,她还应该更加关注这个群体的“候鸟”劳动形式。

在调查中,孙萍发现,在过去的十年里,中国70%以上的底层人口只有1%的网络话语权。在这样的消费和文化狂欢中,这些人实际上是缺席的。作为一名社会学者,孙萍不能忽视这些沉默的大多数。正是他们的生活感知和劳动帮助我们组成了这样一个社会。

在孙萍看来,在一个共同利益的社会里,一个真正的企业家精神必须具备与社会达成共同利益的能力:“除了看到你的产品如何盈利,我可能还要思考我是否愿意削减一部分经济利益,让更多的人受益,让社会变得更好。”

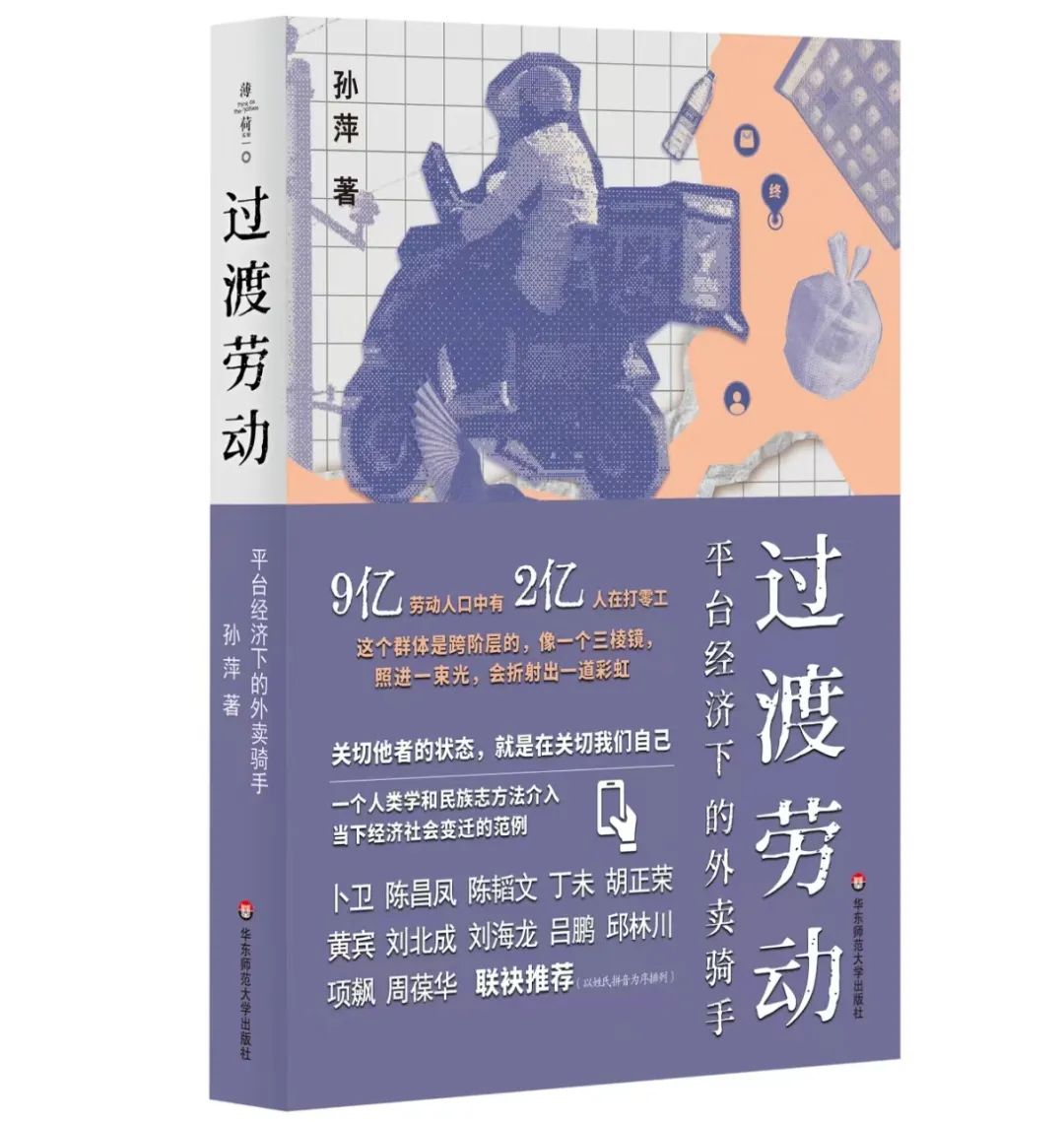

“过渡劳动:平台经济下的外卖骑手”-孙萍

下面是登陆TouchBase与孙萍的对话:

登陆TouchBase:你们是什么时候开始对骑手这个群体感兴趣的?

孙萍:从2016年到2017年,当时各大网络平台都在打价格战。美团、饿了么、百度、优步等。都在网络平台上推出销售商品。在街上,大量熙熙攘攘的人开始下订单。我觉得很有意思,对研究他们很感兴趣。逐渐深入这个群体,也是一个逐渐开始研究领域的过程。后来慢慢开始发现智能技术是这项劳动背后的联系。当时我意识到算法技术的时代已经到来,算法技术正以无孔不入的方式结束工作和劳动。

那时候,我自己刚刚从学生转变为教师,处于过渡阶段,开始一项新的研究,对我来说并不容易。我想在餐馆吃饭,在街上可以采访一些骑手。在采访了他们之后,发现这种劳动与技术有着密切的联系。虽然我是文科生,不懂算法技术,但是我的博士论文已经研究了中国的码农群体,从程序员的角度对这项技术的一些逻辑略知一二。所以,我认为要完全理解算法这个问题,还是要和工程师谈谈。事实上,2020年以后,公众对算法技术的认识逐渐明朗,以前也处于一种懵懂的状态。

研究正式启动的一个时刻,就是我去百度外卖采访他们的底层架构师。他们公司友好地招待我,让他们的底层架构师告诉我算法运营和订单分配有多先进。当时脑子里有一个闪电:这是算法,新世界的大门正在向我打开。研究从这个时候开始。

登陆TouchBase:在你真正开始研究之后,如何创建你的研究坐标?

孙萍:骑手项目结合了我之前做过的所有相关研究项目,平台、骑手、网站、加盟商、代理商都在我的研究中慢慢出现,我也有采访。一开始我采访了骑手,然后试图找出算法背后的逻辑,但我还是需要采访平台公司。在这个过程中,有一个来回的过程,不断跳转。我的采访范围也是从城市到县城,田野的范围越来越广。

在街上等待接单的骑手图源 |孙萍

我的学术兴趣有两点,一是劳动,二是技术。劳动和技术的切面必须把算法放在支撑点上,而不仅仅是讨论算法技术。这部分有更多的专业人士。而且,作为一名人文学科学家,我们需要了解社会群众最关心的问题,千千有成千上万的人在做劳动。

事实上,做一项社会研究最重要的是切割一个重要的社会问题。这个重要的社会问题,比如算法,但是如果我只谈算法的机制,研究它是如何分配预测管理和控制的,那就和美团或者饿了么的数据专家没什么区别了。然而,社会学科研究的意义在于建立一个更加公开的视角。如果进一步拉出网络汽车司机、司机、送货员、主播等劳动者,构建劳动研究框架,将是一个与更多人福祉密切相关的社会问题。

登陆TouchBase:是否有超出预测的时刻进行研究?

孙萍:事实上,对零工经济的研究,本身就是一个不断变化的新事物。这就是为什么我已经写了好几年了。在这个过程中,我需要不断地进行实地调查,不断地发现新的东西。总觉得还没完成,就想加这些新材料。这个过程实际上是令人愉快和不安的,因为你的研究很难画出一个圆满的句号。举例来说,《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》出版后,我又发现了一个新的骑手类别,很难再添加。

事实上,我在不同的时期,侧重点会有所不同。这不仅是学术关注的焦点,也与中国和平台的互动、社交媒体和平台的互动以及平台经济本身的反馈密切相关。一开始我研究算法和劳动的关系,渐渐发现这只是骑手劳动的一小部分,并不能完全覆盖骑手的生活世界和劳动世界。所以我以外卖平台为例,研究它的整体组织结构,研究一个庞大的数字基础设施。

疫情过后,我们发现女骑手越来越多,探索的视点变成了性别。疫情期间,我们发现一些骑手睡在街上,开始关注不同的劳动,包括城市化和农民工之间的这种关系。世界现实的变化影响着研究的不断更新和变化。

疫情过后,送外卖的女骑手数量增加了图源 |孙萍

登陆TouchBase:你们在研究中指出,有必要改进算法伦理,探索骑手的兜底保障机制,怎样做?

孙萍:首先,我认为算法本身需要审计系统。其实有些平台在某些层面上是有尝试的,但更大的挑战是数据在不断膨胀,算法机制变得非常复杂,仅靠平台本身是无法不断优化算法机制的。第二是算法的协商机制,这也是兜底保障机制中很重要的一部分。算法应该如何设置?对于外卖骑手来说,多少分钟可以算是加班;对于主播来说,流量可以在什么时候上升,什么时候屏蔽你的流量。这些机制需要公开透明的重新定义,目前所有机制的主动权都掌握在平台手中。

讨论机制是指除了平台之外,还要求多方参与者进行深入讨论。平台有自己的算法工程师团队,但他做这件事的时候,一定要以自己的经济利益为基础,这是可以理解的。平台作为一个商业机构,需要赚钱,但在这个过程中,许多人缺乏话语权。比如劳动者是直接提供算法生产数据的人,还有客户、商家、监管机构、社会组织架构、工会。每个人都可以坐在一张桌子上谈论一个机制,以达到共同利益的目的。

事实上,我觉得自己不仅仅是一位学者,更是一位社会行动者。在研究过程中,我不断与骑手打交道,也不断与平台企业打交道,让我从一个宝贵的角度看到各方利益的纠结点在哪里,并尝试探索解决问题。一开始我其实是做了一个偏向攻击的研究,后来发现更重要的是解决问题,于是开始走向建构性的道路。

登陆TouchBase:你曾经提到过,“在一个突出服务意识的时代,客户,也就是上帝,已经成为一种社会文化。工人和被雇主的区别越来越明显,这是服务专业化和权力差异的体现。”如何平衡这种权力?

孙萍:工人和被工人的区别是现代社会发展的逻辑之一。但是现在我们太培养和驯化客户了,他们是上帝。公司的态度特别低。我们只能依靠教育骑手、主播和司机来不断要求工人,不敢教育消费者。在某些方面,工作者和被工作者之间的差异本质上是由于现代社会“顾客就是上帝”这一不良消费意识所致。

一个让我印象特别深刻的例子是,在平台的早期阶段,有一个惩罚机制。如果骑手在送餐过程中取消客户的订单,骑手将被扣除500~1000元,这足以反映双方处于不平等的地位。这个平台本身应该是一个居中的调停者,但是他现在无限倾向于客户这边,坡度太高。还有一个平台出了一个平衡的方案,骑手也可以给客户打分,但是我观察到了,这个基本没用。由于这一行为无法赚钱,没有人愿意给客户打分。

近年来,骑手的话题非常热门。媒体不断报道,公众对骑手的同情度和好感度确实有所提高,人们会越来越尊重骑手,这其实是一种情感上的放松。虽然机制没有更好的机制,但至少这种关注和讨论有助于情感。

在研究过程中,孙萍不断与骑手打交道。 |孙萍

登陆TouchBase:你在书中提到:“平台劳动一方面让个人从传统劳动中解放出来,另一方面让他们更加依赖社会制度和组织”。如何理解这种不同的工作状态?

孙萍:这可以理解为“微观赋权,宏观减权”。在个体工作者的微观背景下,平台工作的控制力减弱了,不会像工地上的工头一样告诉你要这样做,监督你的不要偷懒。零工业经济不同于工厂经济,工厂经济更多的是对劳动者的控制,人们来到工厂,必须一直工作。但是零工经济并不打算圈住你,它需要的是结果。谁来送餐并不重要,只要在规定的时间内用我的路线送餐即可,至于你怎么送,跑着送跳着送歌送歌都无所谓。

事实上,从对劳动力本身的控制转变为对劳动结果的控制,这是一个很大的变化。这也解释了它的自由和控制,它的自由体现在劳动空间和劳动过程中。然而,这种订单的需求束缚了大量的人。如果你不这样做,总会有人来做。如果你想这样做,你必须服从新的组织模式和算法控制下远程技术的运行模式。所以一般都是微观赋权,宏观上其实是减权。

登陆TouchBase:因此,在自由而依赖的劳动中,成为许多人的“过渡”选择,如何理解这种“过渡”劳动?

孙萍:“过渡”劳动有三层含义,第一层含义很简单。当时我采访骑手的时候,会问“你为什么是骑手?”很多人会说“我过渡了,找不到工作先做”,或者“来北京不知道该怎么办,就先找工作,做跳板”。“过渡”这个词经常出现,这已经成为我在实地调查中出现的一个概念。

第二层意思是我发现骑手工作的运行率很高。一个网站有100个人,一年可能有70-90个人会离开,这也符合“过渡”的特点。这个70~90个人跑到哪里去了,其实还是在各大平台之间跳来跳去。当他们完成这项工作后,他们很少回到工厂。对于她们来说,工厂太苦太累了,还有人一直负责。这类跳槽在平台间成了“永久过渡”。看起来每个岗位的停留时间都不长,是过渡性的,但实际上却成了一种永久的零工状态。

其实第三层的意思超越了骑手自己的设计,更多的是描述当下社会固定劳动观念的放松。在变化的时代,工人们仍然保持着努力工作、努力工作、抓住机会的劳动主体性。不管工作的确定性如何,我都愿意努力,希望能在最短的时间内赚更多的钱。事实上,这是一种非常具有中国特色的劳动情境,所以我也想用这个词来赞美这种精神。这些人如此勇敢,他们可以跳来跳去,但是仍然百折不挠地生存下来,也许是一种生存的本能。

登陆TouchBase:不同主体、不同公司的算法在你的研究调查中是否存在差异?

孙萍:《人物》杂志报道《外卖骑手,被困在系统里》反响很大。受此影响,一些平台确实做了一些改变。比如会给骑手增加一个按钮。如果商家不吃饭,他会按下它,等待食物可以延长8分钟。如果他不吃饭,他会再次点击,延长8分钟。第三次,他可以毫无责任地取消它。因为加班扣钱的机制,惩罚没那么重。

在外力的推动下,平台做出了一些改变,自己也在不断的动态管理。王兴曾在会上说:““外卖骑手被困在系统里”这样的文章也警告我们,美团长期做的事情没有得到社会的普遍认可,我们的一些工作还没有做好。”他是这么说的。从那以后,他们开始有意识地致力于算法的改变,至少知道社会监督和每个人的反馈仍然非常重要。

骑手图源等着吃饭时睡着。 |孙萍

登陆TouchBase:是否存在“好算法”?

孙萍:高质量的算法真正保护了各方面的利益。现在,事实上,一些企业正在慢慢实施好的算法,并尝试各种方法。然而,事物的发展总是在动态游戏中前进。如果你理解算法本身,就不会有好坏之分。估计应该放在一个情况下,谁用这个技术做什么,参与这个过程各个方面的人,对这个技术的话语权有多大。

相信有些问题会随着技术的推进而改变,但我不相信这种技术能够完美到没有问题,因为从技术发展史的角度来看,每一项技术的推进都必须解决很多社会问题,同时也带来相当多的社会问题。

登陆TouchBase:算法机制在经济行为中对你来说应该扮演什么角色?

孙萍:回答这个问题,估计人类应该被分成很多派。技术支持者会认为,随着技术的进步,社会问题总是可以解决的,所以不要总是在这里攻击。社会科学家可能不这么认为。与动物社会不同,人类社会非常重要的一点是,我们愿意追求公平和公平,并寻求相互合作和讨论。我认为这仍然很重要。

我们不能看着技术像一个停不下来的怪物一样向前移动,无动于衷。在R&D和发展的过程中,不可能突然刹车。更多的时候,多元化的参与者在这个过程中扮演着重要的角色。重要的是要达成一些共识,比如算法要善良,或者伦理边界要有。

在认识到技术的作用之后,我们必须不断地改进和提高它。人类应该时刻保持对技术反思的主动性,否则我们和机器有什么区别?事实上,照顾伦理或技术不仅是照顾人类社会本身,也是照顾整个世界的发展网络。

登陆TouchBase:有一次你在课堂上提到,学者的使命就是改变社会,说完就哭得喘不过气来,这是一种怎样的场景?

孙萍:也许情绪已经达到了一定的水平。社会上需要帮助的人太多了,但我们的学生却无动于衷。我别无选择,只能看一部短片。一个博主去看望一群体育生子。他们都是孤儿或无家可归的孩子。他们每天早上都在跑步。除了学习,运动可能是他们唯一的出路。

那时候我觉得人还是要有点公心的,你的存在能不能给社会带来更多的好处,而不是总是想着自己。很少有人去想公共价值和社会价值。当我想到这一点时,我感到有点无助。当我想到每个人都成为一个精致的利己主义者时,我该怎么办?

登陆TouchBase:你是从什么时候开始改变社会这个想法的?

孙萍:我不知道从哪里开始,但我是从学术研究和工作本身慢慢产生的。我工作的社会科学院不仅是一家科研机构,也是一家咨询国家层面的智库。我们将有各种政策咨询和社会干预,并保持研究所的传统。我们有一个非常明确的任务,那就是做社会发展研究,所以对我们来说,我们会逐渐走到这里。

登陆TouchBase:对于企业决策者和投资者来说,你认为改变这个社会应该做些什么呢?

孙萍:有些职业经理人可能确实是企业运营管理的行业精英,但很少有社会公益的心态。即使你在公司设立这样的部门,也只是因为企业需要这样的部门。我认为这是一种精英主义,一种典型的绩效主义表现,不能称之为真正的企业家。

我们应该看到我们公司的发展是如何与社会达成共同利益的,或者我们应该有共同利益的精神。除了看到你的产品如何盈利,我们还应该思考我是否愿意削减一部分经济利益,让更多的人受益,让社会变得更好。

孙萍:现任中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员、中国社会科学院新闻与传播学院副教授、系主任香港中文大学传播学博士。从事平台经济与数字劳动、性别、技术与社会发展的研究,长期跟踪平台劳动者的职业发展与变化。

本文来源于微信公众号“登陆TouchBase”,作者:姜舒,编辑:国佳佳,36氪经授权发布。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com