我在海鲜市场卖唱片

“海鲜市场”(圈内闲鱼的“爱名”)摆噱头,你花200块钱买黑胶,打八折进去卖。系统还告诉你“赚了钱” 160 元。有多少人是这种逻辑的教徒?不清楚。反正我在这里摆摊快五年了,平均四天就能卖出一张闲置的唱片。所谓闲置,就是闲置,不是没用。

今年春天,一位北方朋友推荐我读一本非虚构写作,在一个国际大都市租赁。朋友在出版业努力了很多年,被提升为部门领导。我问:“如果我写一本《我在海鲜市场卖唱片》,你会回答吗?”对方回答了一个夸张的表情,结束了话题。

人生如此尴尬。偶尔参加一个盛大的地方,在中信泰富的屋顶花园遇到熟人。可能是因为之前在他们单位做过讲座,对方和蔼可亲的说:“王先生,你现在是全职作家吧?“啊,多么痛苦的理解。说实话,就是下岗给我戴这顶高帽子。还记得一八年,居委会阿姨打电话关注,用乡音问我:“弟弟,为什么不去上班?"听我解释,她又说:“最近街上要办招聘会,你去好吗?“事实上,下岗并不是我被盯上的原因,断缴社保才是,自我恢复缴费以来,介绍工作的好心人突然消失了。

任何一个人,用工作的精力去写作,真的有可能自命不凡。每一天坐在家里,我发现卖唱片可以祛魅。例如有同一篇文章(民国时期在同一篇报纸上写文章,互称“同一篇文章”)问我:“难道你不着急吗?”“我说:“焦啊,焦的时候多放几张唱片。”对方又问:“卖得好吗?"我说:"是尖货很容易成交。“在中国淘唱片的圈子里,尖货是一个切口,来自北方,竞争上海人说的全货,就像广东的茶点一样,可以分为特别尖、大尖、小尖。这套江湖规则,我最早是在一个叫“现代变奏”的摇滚音乐论坛上。(BBS)到目前为止,领教已经有二年了。

回首往事,年轻人面对唱片只做加法,这种贪婪和祝福,是前流媒体时代的一种脚注。六年前,我曾经在一个讲座上调侃过豆瓣的老派,居然还有人在音乐页面上点“想听”。真的很搞笑,我也在嘲笑自己的偏见——只有被实体唱片喂养的粉丝才能和“想听”产生共鸣——或者表达对新生代的嫉妒:如果他们想听一张唱片,在国内外的流媒体平台上都很容易实现。无法回避,唱片和上海话都失去了实用性,变成了某种风格,或是生活习惯。

那当然是残酷的。总有一天,私人收藏归零。世界上的藏友,本质上是物品收藏,身体接力,化作收藏上的印记、签名、指纹。有句话叫鲸落,原指鲸鱼死后坠入海底,尸体促进了海底生命的繁荣,近百年来。一位留日朋友曾在晚宴上与几位申城碟霸(切口,有大量唱片的人)谈起他在二手店。 BOOKOFF 工作的场景。"当时店里收了一批 ECM,"他说," Jan Garbarek,一套;Keith Jarrett,一套;John Surman,一套;总之 ECM 大声喊叫的名字,全是一套,西德初版,成色老老好。“碟霸们嘴巴都圆了,好像那些唱片是从他们家搬走的。朋友接着说:“我当时就想,一定是一个听新爵士的日本人死了,家人也不听,三不值两处理,哎呀。“他的叹息唤醒了我的学生时代;上海梧桐区曾经有很多骑黄鱼车的都市漫游者,东张西望,滴铃、滴铃、滴铃的声音从他们手中的摇铛传来。现在看来,这是一件法器。

披头四乐队唱得很好,Let it be,也就是上海话的“让伊去”。我认识的碟霸并不着急,他们一边叹气,一边下更多的海淘订单。他们都想开一家唱片店或者书店,这种想法就像流感一样,是上海咖啡店扩张的外援。一个朋友在西区开了一家艺术书店,真的卖了几本书。之后,店里的水被饮料完全控制了。有一次,我在书店挤了两个小时,只有两个人进来了。爸爸看起来像个小男孩,点了一瓶宾得宝,照顾了几句,转到书店对面的健身房跑步。我盯着小把戏,他挺乖的,用平板电脑看动画。

“海鲜市场”起伏不定,生意兴隆的辰光,我那没有名字的唱片店一天也能卖出几张黑胶。我常常想,如果我有那个立升,真的在上海开了一家实体唱片店,每天有多少客人被招待?我说的不是进来消费的顾客,而是有兴趣进来看看的人。到浣熊唱片兜一圈,一般外地碟友来沪,我都会带他们去岳阳路,也知道浣熊的主人有多辛苦。实体唱片店属于重仓行业,很有可能是忙了半天,赚了一个房间的库存。取而代之的是,在“海鲜市场”会面临很多“预购”姜太公,你付了钱,他又去拿货,典型的空麻袋背米。

夜幕下的浣熊唱片岳阳路

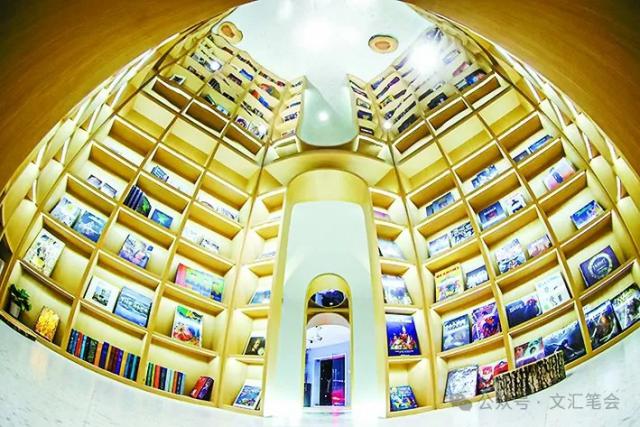

浣熊唱片内景

又是在“海鲜市场”,我治愈了矫情的问题。三四年前,如果有人发消息问我:“老板,你在吗?“我必须帮助他学校,就像某个阶段一样,我经常纠正别人,不要叫我作家。现在,我已经麻木了。偶尔还会遇到大声点餐的用户,问我某某乐队某专辑有没有。“没有,”我说。”“对方的条件刺激道:“老板,你会拿货吗?"只好向他解释:"老板不拿货,老板只卖闲置收藏。"

而且老板还不够接地气。举例来说,我绝对避免在“海鲜市场”消费,我对唱片的颜色太挑剔了。一些商家会到商店的公告栏写道:“成色王子请绕行。"劝退的就是我这样的人。影片《尽善尽美》(As Good as It Gets)我看了三遍,得到了很多欢笑和共鸣(与男主角的作家身份无关),对于一些杰克来说。 · 尼科尔森对强迫症的表演有着深刻的理解。记得二年前,我从一个英伦摇滚尖开始,朋友让我看一看。结果,他在新的唱片页面上。(Booklet)上面留下一些油腻的指纹,根本洗不掉,这种不幸多见于印刷品的黑色封面,是的,那本小册子是纯黑色的。他立即道歉。从他看我的眼神来看,我确信我当时很丑,对视的巨大反差似乎来自穆索尔斯基钢琴套曲《图画展》的第六首歌。只是在这一层面上,我同意 Mp3 这是一项伟大的发明,至少,别人问我借唱片,这是可以替代的。但是在流媒体时代,问别人借唱片似乎是一种古老的宗教仪式。

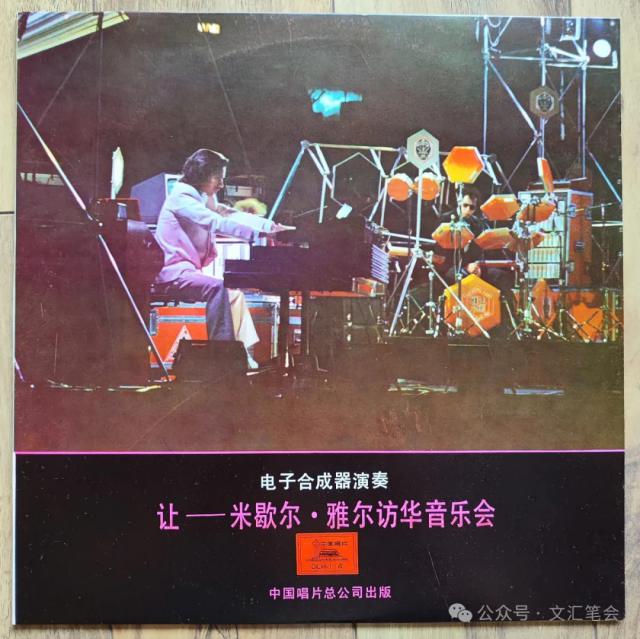

滴铃,滴铃,法器像女妖一样唱歌。在“海鲜市场”,我唯一满意的客户感受也伴随着这种声音。那时候,我写的雅尔(Jean Michel Jarre)这篇文章已经发表了。看到系统推荐的“雅尔访华音乐会”内地黑胶,颜色几乎完好无损,令人兴奋。因为卖家在上海,允许面对面交易。我如约来到某小区门口,等着黑胶出现,居然比照片里更新,新到我难为情。商人说:“你有空吗?还有老多堆在屋里,老人刚刚去世,最近忙着打扫卫生。“很多年前,我也有过闯入陌生人家的类似经历,当时为了买书。

1981 2008年,法国人雅尔访华,多年后,还成了中国姑爷。

我请商家把不需要的老唱片搬到客厅,大概翻看一下,都是轻音乐,古典音乐,都是国产版,属于黑胶收藏的雷区。对方看到我不响,喊道:“一起去,算你便宜点。"赛过小菜场卖黄鱼带鱼车扁鱼,打洋价。我说:“再便宜也不要,这件事没有吸引力。”“他非常失望。我内疚地说得太狠了,找补道:“但是颜色真的很好,应该有销路。"他不响。我又说:“真的很新,几十年过去了,好像没听说过一样。"他叹了口气,问我吃烟草,又让我拒绝了。

一段不欢而散的蓝调记忆,不过,经常出现在我和圈外朋友的聊天中。最近,别人对我卖唱片表示了一些善意的怀疑:“你真的愿意吗?”“我说:“舍得啊。说出来你可能不相信。我专门卖自己最喜欢的唱片。”“朋友不响。继续说:“连自己都不喜欢的唱片,别人为什么要买?第二,我有一些唱片不能算是快乐的,不能卖。例如说,朋友送的。送朋友唱片一般都是挑对方不懂的精品,这样才能不断发展嘛。"有些唱片也被认为是非卖品,因为它们很特别。比如那张“雅尔”(下图)。事实上,它搬到我家后,只在唱机上转过一次。以前,我用清水冲洗过,在强光下,我发现, AB 两边都有一些细微的使用痕迹。我用纸巾轻轻擦拭身体,放在轮盘上,调整到每分钟33转的速度。我举起我的手臂,向左移动。我像飞机的起落架一样唱针,触摸高速旋转的唱片边缘。我捡到的信号被系统放大,通过音频传输到耳膜。

“真的,”我对我的朋友说。“当时我看到雅尔黑胶这么新,突如其来的共鸣。一个陌生人是看不到的,但他曾经那么珍惜自己的唱片。”朋友打断道:“我明白。”我说:“真的,感觉太强烈了。”朋友说:“我明白。”我不响。她继续说:“因为我父亲也收集了这样一批黑胶唱片。”

作家:王莫之

文:王莫之 图:王莫之 编辑:钱雨彤 责任编辑:舒 明

请注明转载此文的来源。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com