上海之春|在上音歌剧院屏息,享受《茶花女》的人性光辉。

编者按:威尔第歌剧《茶花女》作为上海之春音乐会的闭幕剧,连续四天在上音歌剧院演出,构建了一个新的中外艺术对话渠道。意大利导演马埃斯特里尼和萨翁林纳歌剧节创意总监兼指挥家马特维耶夫的加盟,上海音乐学院院长廖昌永担任创意总监,为这部歌剧注入了顶级的国际制作力量。

4月7日晚,在上音歌剧院,威尔第的《茶花女》在观众屏住呼吸的寂静中慢慢拉开帷幕。这部起源于19世纪的歌剧将爱情与阶级、自由与牺牲的永恒提问变成了一把刺伤人心的尖刀。

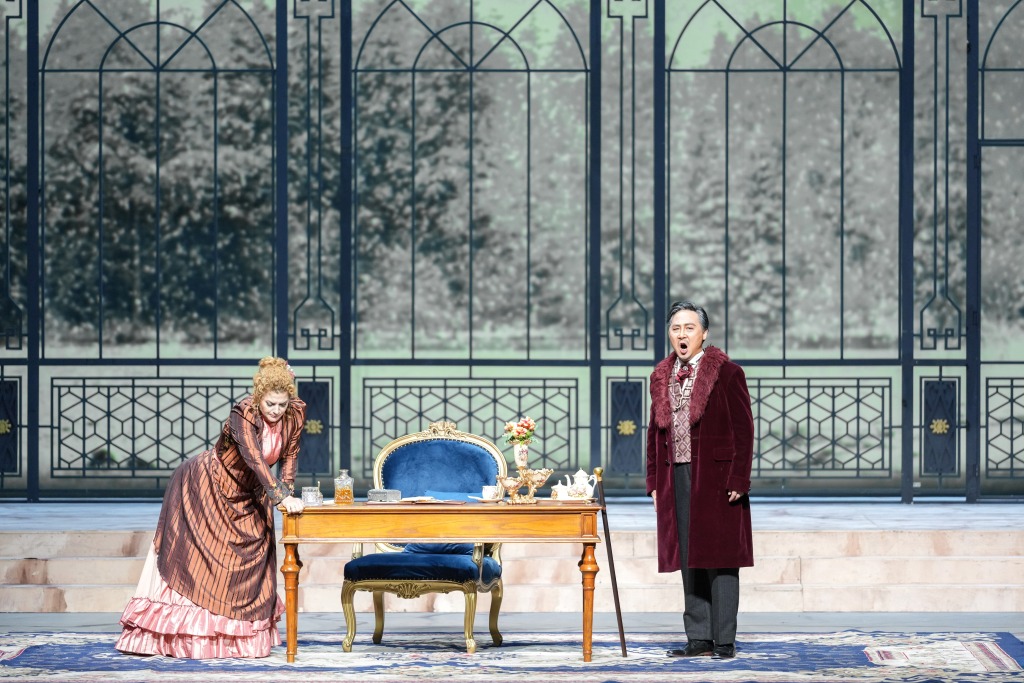

演出现场的《茶花女》

在第一幕的华彩下隐藏杀机。舞台深处,交错的人群和摇曳的花裙在宁静的夜晚摇曳,窗棂下的棱形光影切割着男女主角互相倾诉的身影。阿尔弗雷多(帕里德·卡塔尔多饰)表现出爱情中占有欲和懦弱并存的复杂成分,在咏叹调处理的逐渐强大和突然弱化之间。薇奥莱塔(卢克雷齐娅·得雷饰)和《永远自由》在两次重复中插入了阿尔弗雷多的和平反应。乐队突然退出伴奏,只留下低音提琴的拨弦。此时此刻的空白让“自由”宣言呈现出虚幻的本质。

第二幕,沙沙作响的雪花被多媒体投射出来,舞台深处的走廊充满了雪松的尖锐气息。乡间小屋的壁炉火是温暖的,直到亚芒(廖昌永饰)带着雪推开门。薇奥莱塔和亚芒的二重唱将剧情推向了第一个令人窒息的高潮。男中音像一堵密不透风的石墙,随着旧时代的压力,一步一步紧逼;女高音试图通过裂缝的荆棘在极高音区挣扎攀升。

演出现场的《茶花女》

弦乐组用震音铸造的音墙,与投射中肆虐的暴风雪形成视听同构。最残酷的时刻出现在薇奥莱塔妥协的时候:当她唱《祝你女儿幸福》的时候,弦乐突然升起的抖音惊起了整个房间的风雪,那些投射在墙上的雪片似乎有了重量,压垮了她肩上刚刚绽放的爱情。当薇奥莱塔跪下哀求“请像拥抱女儿一样拥抱我”时,亚芒突然绕过她的触摸,男中音的浓浓声音变成了铁壁——这种刻意错开的身份,让阶级成为了一个穿越舞台的山谷。

芙罗拉家的舞会就像是打翻的调色盘,吉普赛女郎的红裙和斗牛士的金饰令人眼花缭乱。但是当阿尔弗雷多把钱币砸到薇奥莱塔的时候,所有的颜色都会瞬间褪成黑白。最后的死亡来得太安静了,乐队重现了序曲的动机,没有悲风苦雨,只有昏暗的晨光从窗户的缝隙里漏出来。最精彩的安排是薇奥莱塔临终前的五重唱,各声部分以不同的节奏和速度叠加,代表道德审判(亚芒)。、情感理想(阿尔弗雷多)、人生意志(维奥莱塔)、多次拉扯命运力量(医生和女仆)。

演出现场的《茶花女》

当咏叹调《永别,昔日的梦》被唱出时,乐队沉默不语,只剩下一盏孤灯在茫茫黑暗的舞台上投下十字光点。最后一声定音鼓轰鸣后,整个游戏陷入了近五秒的绝对沉默——这不是乐谱标记的停止,而是对观众参与度的邀请:我们在黑暗中共同完成了薇奥莱塔生命权的最终确定。前排的老先生抽出西服内袋手帕纸的沙沙声,然后被掌声和欢呼声吞噬。

薇奥莱塔的死并非终点,而是对每一个时代的追问。当阿尔弗雷多最后和爱人一起哭的时候,乐池里定音鼓的每一次敲击都像是在问——当我们赞美“牺牲”的时候,是不是也无形中加固了压迫链?临终前她得到的拥抱越温暖,就越突出一生示爱的荒谬。当现代剧院技术让这场19世纪的悲剧焕发青春的时候,我终于明白了,真正的经典从来没有被泛黄的谱子纸蒙蔽过,它总是在每一次真诚的演绎中完成对人性深渊的重新测量。

演出现场的《茶花女》

结束时,春晚的凉风扑向火热的脸颊。走过灯火通明的淮海路,我突然意识到,真正的歌剧精神不在于礼服的美声,而在于每个人在黑暗中一起呼吸时对人性光辉的集体觉醒。这可能是威尔第信中“茶花女”的第一场演出无疑是一场失败的表演,是我的错还是歌手的错?给时间判断”期待的理想回应。

演出现场的《茶花女》

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com