薛舒:我很高兴我是一个向读者传达“快乐”的作者。

在承担生命赋予我们的一切的同时,我们也要经历生命的过程。

记者:读得比较多的人很容易得出一个结论:一位作家的写作即使变化很大,也仍然不变。你们的作品却屡屡颠覆我的认知。换言之,刚刚读完你的一本小说集,大致构成了某种印象,但是读完下一本,这种印象就被打破了。比如我只想说,你主要是写家庭生活。当你读到像《残镇》这样的小说时,你会觉得自己实际上触及了广阔的社会层面。我只想说,你的小说侧重于写日常现实,当你读到像《第三者》和《相遇》这样的小说时,你认为你其实很重视心理探索。刚想到你的小说大部分都是以刘湾镇为主题的。看了你这几年的小说,发现找不到刘湾镇的印记。

薛舒:也许因为我没有受过训练,我的写作可以说是“自由”的。我没有接受过与文学相关的专业教育和培训,心理上没有限制,包括派系、技术甚至主题。

最初的写作时代,我的素材基本上来自童年的记忆,有发生在自己身上的事情,也有发生在成年人身上的事情。我出生在上海浦东的一个小镇上长大。镇中心有三条著名的街道,分别是东街、西街和南街。奇怪的是,没有北街,可能是因为北街没有商业,所以没有资格命名。事实上,那条南北向的街道,有一个古老的名字,叫做“钦公塘”,也许是史料记载中最早的人工建造的维海塘。这是我的第一部经典小说《残镇》中一条特别重要的街道。只是“钦公塘”并不属于我们这个小镇,它的总长 30.8 有几十个集镇通过海塘路径。而且我的整个生活 18 2008年的小镇,只是其中之一。每个人都生活在这样一个小镇上,生孩子,甚至终老一辈子。

对于一个孩子来说,成人世界终究是有吸引力的。在一个孩子眼里,很多人之间的纠葛、分歧、恩怨和仇恨,都是无数时间的问题。很多旧事,小时候我看着或者知道了很多细节,但是不明白事件的真正含义,这让我更加好奇,所以一直记得。我的处女作叫《记忆刘湾》,是一部短篇小说,发表于 2002 年度第五期《收获》。当我写这部小说时,我是一个有六年工龄的老师。我花了一个暑假写了一个发生在我们镇上的真实故事。虽然当时不知道小说有没有统一的标准写作,但还是给真实故事增加了很多虚构的部分。“刘湾”是我家乡小镇的文学名称。现在这个小镇的名字已经成为历史。在热气腾腾的城市化进程中,我的小镇已经和其他小镇合并了,它以前的名字只存在于当地的志愿者中。虽然这不是它的真名,但我很高兴我在小说中给它起了个名字。

下班后,我一直住在金山、杭州湾沿岸的上海石化,这是一座工业卫星城,小城市的人际关系与乡镇相似。可以说,从我写作生涯的前十年开始,我小说里的故事大部分都发生在“刘湾镇”。我用这个名字涵盖了我住过的上海郊区,包括浦东和金山。2009 2008年,我成为了上海市作协的专业作家,之后,我的生活重心逐渐转移到市区。离开那个城市的熟人社会,过去发生在远近邻中的故事,在大都市里不再能让我看到或了解很多细节。我成了所有人的陌生人,所有陌生人的生活都发生在隔离墙壁的小格子里。我看不到或听不到,只能用更多的想象力。我想,这就是为什么我的小说在写作后期开始转向家庭生活和心理探索。即使是近几年,即使写小镇故事,我也一直避免使用“刘湾”这个地名。童年和青春远没有在我的小说中用完,但由于年龄和生活经历的增长,那些地老天荒的神秘案件逐一破解,他们不再是我生命中最不快乐的部分。似乎我有一种“回不去的家乡”的心态。我想和它说再见,就像和过去的自己说再见一样。虽然我还是喜欢和怀念那个对我来说像森林一样的少年场,但我的潜意识对自己说再见代表着前进。

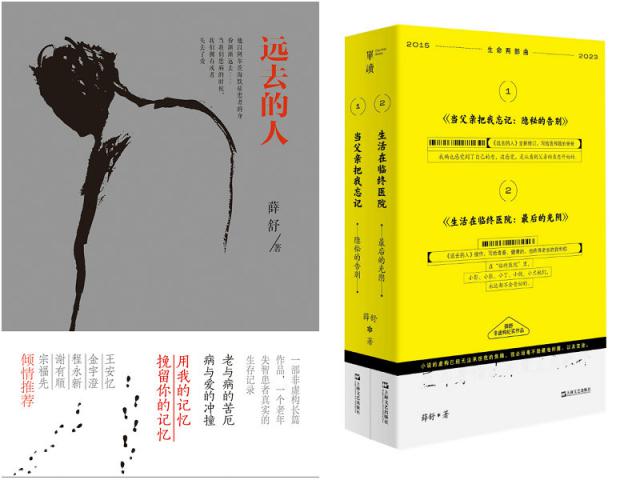

记者:另一个出乎意料的是,我没想到像你这样的典型小说家会写非虚构作品。当你出版《当父亲忘记我》(原名《远方的人》)时,会有点超出长期关注你的读者的预期,但如果你知道原因,你肯定能理解你的“转型”。我想说的是,一直写小说的人写非虚构,大部分都是反复思考,觉得没有更合适的表达形式。

薛舒:《远去的人》是一部特别个性化的作品,一开始我只是把它当作日记来写。因为父亲生病了,阿尔兹海默病让我那个乐观开朗的爸爸变成了“孤独者”和“叛逆者”。他忘记了所有的家庭和自己,伴随着各种精神症状。他不再是一个正常人。他在失忆、痴呆和残疾的道路上奔跑。那段时间,我们做了所有的努力,试图抓住他离开的步伐,最后我们绝望了。面临着爸爸快速发展的疾病,我和家人痛心疾首,而照顾好自己。 AD 病人的困难和工作量又给我们带来了前所未有的恐惧和痛苦,并且有一种筋疲力尽的虚脱感。那段时间,我没有时间也没有心情写小说,甚至连最普通的生活都无法稳定下来,我还有什么能量去虚构一个新世界?爸爸的病和整个家庭疲惫应对的艰辛,让我开始怀疑那些读过或读过的关于阿尔茨海默病患者生活的书籍和电影。人们写下和拍摄了太温暖太美好的场景。虚构的效果真的美化了生活,也美化了面对疾病时的人性。但是我所经历的,更多的是痛苦和绝望,这种感觉,让我一度对虚构失去信心。非虚构,只有非虚构,才能写出我的恐惧,我的悲伤,我如何应对的尴尬,以及我内心不断质疑的爱的能力。《远方的人》发表后,我在创作谈话中写了这样一句话:当文学与生活、情感并肩站立时,我发现文学是矫情的,是挠靴子的,是因为尺寸太大而不合适的帽子。

我承认我是凡人,我不能让自己超越生活。但我也是一个以写作为职业的人。我想我只能用一种非虚构的方式发泄我的愤怒,试图治愈自己,用手淫告诉自己,即使在这种情况下,我也在写作,我是一个有职业忠诚度的人。

记者:现在看来,你的选择无疑是自然而明智的。《生活在临终医院》出版后,人生两部曲《当父亲忘记我》和《收获》首发时名为《太阳穿透玻璃》的《生活在临终医院》引起了极大的关注。看到相关资料,我有点恍惚,总觉得你好像被当成了解释阿尔茨海默病和养老问题的专家。但是转念一想,又觉得这是对的,你触动了大众普遍关注但不够了解的行业。另外一个普遍认识,小说家写某一方面,似乎首先要让自己成为某一领域的准专家。

薛舒:那确实是一件让我颇有些哭笑不得的事。《远去的人》发布的时候,我参加了很多阅读活动。我想和读者讨论一下我们面对疾病、衰老和死亡时的精神沦陷或精神支持的话题。然而,它最终会成为阿尔茨海默病现场咨询会。读者最常问的问题是如何帮助治疗阿尔兹海默病。有人当场列举了很多家里老人的疑似症状,问我这是不是? AD 症?

《太阳透过玻璃》发表后,类似的情况依然存在。读者最关心的是在家养老还是在养老院度过余生,护士是否虐待老人,或者养老机构的费用。我在回答这些问题的时候,大部分时间都会提前告诉这些读者,我没有资格根据个人经验提供任何准确的解决方案。我想告诉你的是,当我们遭受亲人或自己的疾病、衰老甚至死亡时,我们的挣扎、犹豫、痛苦、绝望,或者内疚、羞愧、逃避,甚至自私都没有错。在承担生命赋予我们的一切的同时,我们也要经历生命的过程。

早年看了一本史铁生的书,忘记了书名,但还记得一句话:小说家的任务是发现困难,解决困难和总结真相的荣誉不属于我们。在我看来,小说和非虚构可以同时使用。当然,如果我的书给读者带来了安慰和安慰,或者恰好为一些人提供了解决问题的方法,那么我会很开心,也会因为我的职业从“无用”变成了一点用处而感到开心。

对于小说创作者来说,成为某个领域的“专家”真的是一件好事。爸爸在老年病房住了五年,我和医院打交道很久,和护士亲密接触,真的是“深入生活”。虽然没有人愿意成为患者或患者家属来深入生活,但我确实有这样的生活和一些别人从未有过的经历,所以我写了几部关于疾病和护士的短篇小说。

这是一部具有艺术表达、审美价值和独特性的文学作品。

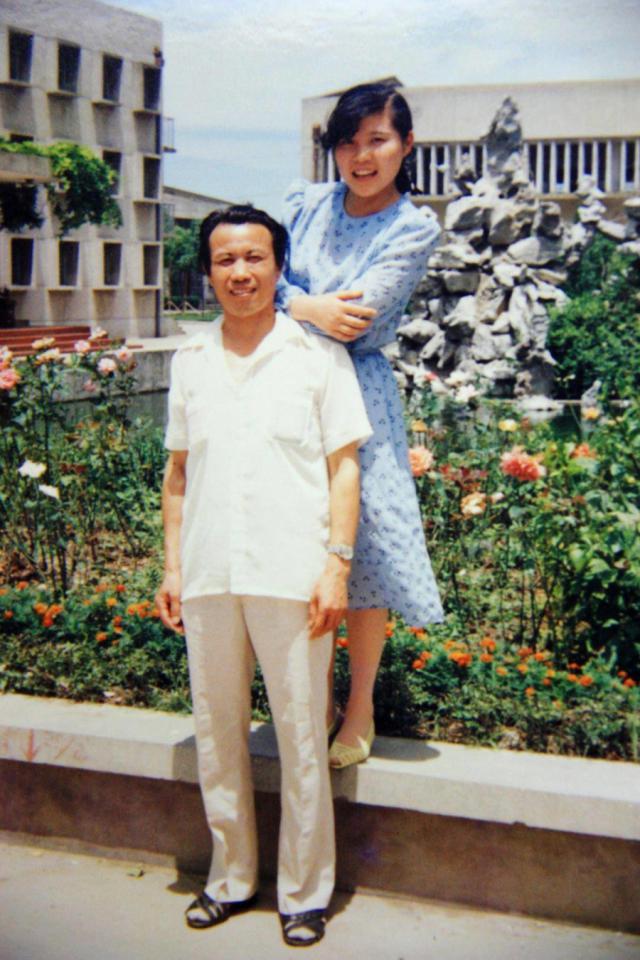

记者:从文学读者或小说读者的角度来看,我首先会好奇小说家写非虚构与习惯于写非虚构作品的作家写非虚构有什么不同。我能想到的不一样。如果是后者写的,可能会有更多的宏观观察,也会有更多关于阿尔茨海默病和养老问题的认知和思考。但是作为一个小说家,你写出来,会有更多生动可感的细节。这么说,还是觉得有点残忍,很明显,在这个过程中,你并不一定有意识地发挥小说家的技巧,只是把印象写下来。当然,我会讲细节,包括你父亲生病前后的情况,你在医院的经历,以及你在去看望父亲的路上看到的那对雕塑,你在张江高科技园区看到的,你被命名为“恋爱中的年轻人”,你大概有两三个地方提到了这对雕塑。

薛舒:有朋友给我反馈说,这两部电影不是虚构的,尤其是第二部电影《太阳透过玻璃》,很多地方更像是小说。这真的是无意识的。关注细节可能已经成为我的常态。我一直认为写非虚构和写小说最基本的诚意应该是一致的。没有细节的写作不能成为文学著作,只是一个报告。

我很高兴被关注到“谈恋爱的年轻人”。《太阳透过玻璃》写完之后,基本上没有读者给我“谈恋爱的年轻人”的反馈。只有两个人。第一个是我的责任编辑吴越,第二个是你。这是我整本书最珍惜的细节之一。如果我被注意到,我会有一种被理解的喜悦和温暖。

每次去医院看望爸爸,开车去中环,路过张江段,我都会盯着雕塑。他们几乎成了我从正常生活到“临终医院”路上唯一的亮色。今年 1 月亮,在上图东馆的新书发布会上,吴越给了我一个意想不到的惊喜,那天她是主持人。提前与出版编辑合谋,找到了生活在张江的朋友,拍下了那对“谈恋爱的年轻人”。在张江的祖冲之路上,他们长期坐在一家名为“万和昊美艺术酒店”的屋顶上。背景 PPT 在展示那张照片的时候,我真的很感动。吴越说:那是你的战友,这个地方应该相遇。

直到现在,爸爸已经去世四年多了。只要我开车走这条路,我还是会注意张江段的雕塑。他们有点褪色了,女生的红裙子变成了淡粉色。

薛舒和父亲

记者:我想说,体现在两部曲中,像《谈恋爱的年轻人》这样的雕塑的书写,对父亲过去的追溯,对你童年生活的回忆等等,都是相当文学的。但是我也明白,你写了一篇名为《因病与爱,我不再文学》的后记,大概有多少担心过多的文学会偏离非虚构的意思。但是文学和非虚构是不能适应的,还是有很大的差异?说实话,文学至少可以为非虚构作品增添感染力,既然如此,为什么不写“文学”呢?

薛舒:相反,我担心如果我写得太真实,文学性就会被削弱。换句话说,当我写作时,我太沉浸在现实生活中,忽视了文学性,这可能会影响内容的艺术质量。所以我在后记里解释了一下,其实我不希望别人批评我文学不够,所以我先做了一个“我在这部作品中不是文学”的表达。写作《远去的人》就是在那里 2013 年至 2014 2008年,当时我对非虚构没有一个清晰的概念,我只是记录了发生在家人和自己身上的事情,以及我内心涌动的思考。因此,我会说,起初我是写日记的。写了一段时间后,我发现它即将成为一个长体积。对于爸爸的病,我在心理上有了更多的接受和应对方法,所以我觉得还是把这些乱七八糟的日记变成一本书比较好。所以重新梳理,重新框架,重新修改。那时觉得这十几万字,都是发生在我们家的真实故事,不是小说,那就是非虚构。我更多的是写一些情感、情感、生活困境,写一些关于发生的事情的自我思考。假如这部非虚构作品最终呈现出一定的文学性,那么我真的很高兴,也许这就是作为小说作者的本能吧?自然,我也很高兴自己拥有如此自然的本能。

记者:的确,“还是很文学的”。事实上,一部好的非虚构作品通常具有很强的文学性。既然非虚构作品属于文学,文学性也是必然选择。你怎么想呢?你如何看待所谓的文学性?

薛舒:这个问题很难回答,就像你让我讲什么是小说一样,我会有一种不知从何说起的困惑,太复杂了。是否有人物,是否有情节,是否有环境,似乎不再是判断一部作品是否可以称之为小说的标准。我不能说出小说的概念,而我所能做的,就是基本准确地判断什么不是小说。“文学”,也是一个让我困倦的概念。我想,我不能说出什么是“文学”,但是我或许可以判断一部作品是否具有文学性,以及文学性。当然,你问的不是文学的概念,而是如何看待文学的概念,这是可以谈论的。

这么说吧,30岁之前,我从来没有写过任何小说,小时候也没有长大成为家庭的梦想。我的青春和青春与文学的关系是阅读。小时候家里总有一些我妈从单位图书馆借来的书。他们轮流出现在我家,所以我轮流看。

长大后,第一次产生写下我家乡小镇的冲动,就是读余华的《许三观卖血记》。然后,同样是余华的《在细雨中呼喊》,那种桀骜不驯的、愤怒的、悲伤的、诗意的语言,让我痴迷于摇滚乐。冲动变成了行动,我开始了自己的写作生涯。这种说法有点夸张,事实是,我开始了模仿写作的旅程,甚至模仿余华的标题。早些时候,我有一部叫《在阳光下呼喊》的中篇小说,这不是抄袭吗?但是必须是模仿。我向上海文学提交了这部小说。当金宇澄老师读我的手稿时,他从未见过我。有一天,我去了上海文学编辑部,金老师惊讶地发现薛舒是个女孩。你有没有注意到,你的语言有点像余华?我不敢承认,但心里暗暗高兴。这个说法,已经是二十年前的事了。从模仿到创作,我想,我一直在努力寻找的,是能描述世界的属于自己的语言吗?

让我们谈谈我如何看待所谓的文学。当一部作品具有艺术表达、审美价值和独特性时,我认为这是一部文学作品。这似乎有点粗鲁,不足以完美地描述我对文学的理解。 , 自然,这也只是我自己的判断标准。

“深入生活”包含并不局限于“采访”和“亲身经历”,它的真正意义,更是一种精神感受。

记者:在《生命两部曲》中,你关注的是患者群体和护士群体。其实你也写过关于护士和老年患者家庭的小说,比如《张某花》《万事如意》。关注和写相似的主题是如何以虚构和非虚构的方式处于不同的状态的?

薛舒:这些小说是父亲住院三年后写的。因为太真实,小说的原稿非常非虚构。但是我确定我想写小说,所以我必须给小说一些高于真实的东西。

作为当事人的心理和行为,创作两种体裁的作品更有区别。写小说的时候,我对自己最基本的要求就是不要直接导出思考和观点。我希望通过角色来呈现,同时也希望读者能够思考。我想大多数小说作者都是这样做的。写小说更多的是关于人物情节和故事框架,也是对作者文学观念和审美趣味的挑战。在写非虚构的时候,我可能会更多地呈现事实,也会发出一些个人的看法和疑问。但是与此同时,我也在不断地与内心的“羞耻”拉扯。因为,小说的观点属于人物,为了避免对自己的怀疑和攻击,我躲在人物的背后。但非虚构不是。当我决定这部作品是非虚构的时候,我会承受人性暴露后的怀疑、指责和批评,比如欲望和自私。我会感到羞耻,但同时,我觉得既然我决定写,我就应该克服这种羞耻,承认包括我自己在内的每个人都会有人性的弱点,并承担这一切。

记者:你关注的是我们平时不知道的人,这是深入生活的例子。但也有一种说法,作者在生活中,怎么能说“深入生活”呢?

薛舒:我们通常用“采访”来定义与被采集对象的短暂接触和交流,我们称之为“亲身体验”,在一个不熟悉的环境中生活一段时间,很容易与“深入生活”混淆。个人认为,“深入生活”并不局限于“采访”和“亲身经历”。也许,深入生活的真谛是一种精神感受。比如我们每天都在进行的生活,我们每天都在感受,但我们不一定是“深入”的。我们不去思考,不去怀疑,不去探索,不去追求生活表象下的社会意义、思想渊源或精神动态,那只是一种生活,一种肤浅的生活,而不是深入生活内部的血管和脉搏。

我很少同意邀请创作报告文学,所以我也很佩服那些可以通过采访、参观、阅读资料写出宏大叙事的报告文学作家。虽然他们付出了巨大的精力和时间,但对我来说,没有真正的“深入生活”,我就无法得到那些事件和人物的细节,也无法引起自己的思考。那是我作为小说创作者的局限吗?写小说的时候,我可以运用想象力和经验。但是在非虚构的情况下,想象和经验是值得怀疑的。

记者:无论如何,基于想象力和经验,也许你可以完成一个角色。但是,如果不是出于深刻的体验,写一个人物的形象就很难写出氛围感。不得不说,体现在人生的两部曲中,你写氛围,写环境,描写身临其境的感觉,不让人感到压抑。

薛舒:有一种奇怪的现象。当我读一些报告文学时,我经常感到不真实。我们通常用“假空间”来形容这种不真实感。当我们读很多小说时,我们知道它们是虚构的,但我们仍然会感叹:太真实了!

但在影视作品中,却是反过来的。看纪录片的时候,我们会觉得这是真正的摄影。使观众感到“假”的,更多地出现在故事片和电视剧中。有一档综艺节目,叫什么忘了,就是一些著名的演员当导师,带领一群初学者去完成一些短片拍摄。其中有一集,要求学生在夏季封闭的空间里表演一个人,导师是张颂文。导师对学生的表现不满意,张颂文为学生做了示范,所以,我看到了一场充满细节的表演。张颂文真的是一所表演学校。夏天被关在封闭的空间里的人会害怕、焦虑甚至发疯、晕倒。其中任何一个词的背后,都包含着无数的肢体语言和面部情绪细节。恐惧不能只是瞪眼、捂嘴、尖叫、颤抖。焦虑不是来回走动、上蹿下跳。疯狂不是大喊大叫、哭泣,晕厥也不是第一次闭上眼睛。一个好的表演者必须是生活的观察者。张颂文注意到了许多可能被忽视的细节,比如人们在封闭的空间里出汗,不自觉地脱衣服,呼吸困难,晕厥前呕吐和挣扎。另外,为什么这个人被关在一个封闭的空间里?以前发生了什么?所有这些,张颂文都用细节来展示,甚至,我也能在他的表演中看到这个人的历史。

前一个问题正好提到了“细节”,我在写作中最珍惜的就是细节。或许,细节呈现是让一部作品看起来更加真实的关键因素。好的报告文学,或者非虚构,也必须充满细节。那些让人感到“假大空”的作品,通常都是缺乏细节的呈现。作者对细节的重视,可以看作是一种责任感,他(她)不愿糊弄自己,也不愿敷衍读者,这也是作者的巨大诚意。

记者:你有一部小说《成人记》。当作家走来走去评论时,他曾经说过,读这部小说最大的感受就是:接地气的小说很难写,但很难写。你不应该用世界的温暖来写你的黑洞,而应该用你自己的温暖来写世界的黑洞。

薛舒:走走曾经做过一件事,大概是, 2019 年底,她对很多作家的作品做了一个大数据测试,就是根据一部小说的所有文字,测量小说传达的情感比例,包括悲伤、愤怒、厌恶、恐惧、意外、喜悦等等。在我的小说中,她对我的经典小说《残镇》进行了测试,结果,在我的小说中,最大的是喜悦,最小的是愤怒。那时我跟她说,你是通过一部小说,测出了作者的个性。我认为这个测试几乎是准确的。半年后,《成人记》出版,出版社计划在上海书展举办新闻发布会和对话。他们邀请我作为对话嘉宾和主持人散步。拿到书后,我先看了。几天后,她给我发了一条微信:我很喜欢《成人记》,很接地气,很好。幸运的是,你用自己的温暖去写世界上的黑洞,而不是用自己的黑洞去写世界上的温暖。

我个人觉得这是对我的极大赞美,也印证了之前的大数据测试。我很高兴我是一个向读者传达“快乐”的作者。即使我的生活充满了黑洞,温暖仍然是我的背景。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com