跟著名艺术家打卡名胜李学明:我和百花洲

编者按

十五年前,我读了一篇名为《白发苏州》的散文,第二天坐火车去了苏州。那时候我还是个学生,没钱买动车票,只愿意坐普通火车,坐硬座,或者晚上上班。坐了一晚上硬座,坐火车的时候还是不累。拙政园、寒山寺、虎丘...我不停地在各个景点跑来跑去,玩得很开心。用现在的话来说,这叫“特种兵式旅游”。

十五年后,我又读了一篇散文——李学明先生的《我与百花洲》。不由得想起当初那次“说走就走”的旅行,又忍不住好奇:会不会有人因为看了这篇文章,来济南一趟?去百花洲旅行?我不认识其他人。虽然我现在几乎不迷茫,已经过了冲动浪漫的年龄,但是如果时间和空间发生变化,我会在其他城市读到这篇散文。我想我会专门去济南看看百花洲,逛逛亭子,欣赏大明湖...

它不仅仅是因为对这些地方的风景垂涎三尺,更是因为它们深厚的历史文化底蕴。每次读明先生的散文,都忍不住叹了三声:一声是赞不绝口的赞美,一声是悲伤的叹息,一声是“古人远望,恨不同时”的长叹...叹了口气,忍不住跟着这篇文章的足迹走,然后去百花洲、大明湖、曲水亭散步,看看曾巩看过的湖,看看李攀龙去过的亭子,摸摸路上大荒故居斑驳的木门...

那么,去吧!

明天将是二月半,真正的春天。

下午,春惹的人再也呆不在家里了,就跑出去了。在门外撒了一阵野,突然有了一个想法,去了百花洲,然后就去了!进屋换鞋,穿上外套,戴上围巾,然后出门。

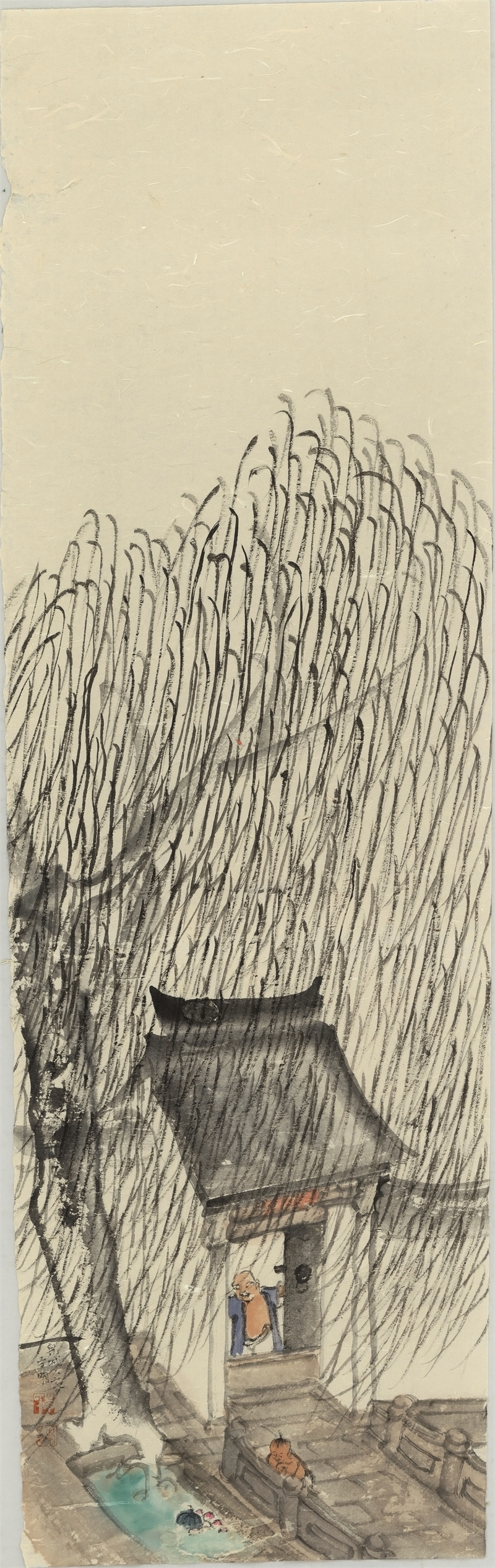

百花洲上游的人接踵而至。洲中的水比以前更绿了,洲边的古柳已经发黄了,柳丝极其美丽,这与老干正好相比。风一吹,就显示出它奇怪的魅力。人们在这柔和的风中放松和放松,陶陶然乐此不疲。

河里的水流很急,但是没有任何流水的声音。水净冲泡清澈,绿如王希孟画中的水。海藻在水中被冲得悠悠地摇曳,海藻仿佛是一头美丽的长发,这头发从河的一端长到河的另一端。如此美好的日子,如果你能把心静放在河边,就能看到河边竟然有很多鱼儿附着在长发旁边。乍一看,似乎他们已经定在那里很久了,仔细一看,它却是在那里铆足了力气,顶着水嬉戏。过了一会儿,又从长发里钻了出来。当你看着它的时候,你会有一种感觉。这条河的绿水里有这样的活力。这是水中的活力,地下的活力,天地之间的活力,春天的活力。

这真的是一个奇迹。在一个城市里,一股清流突然从别人的白墙和瓷砖中冒出来,流不尽,流不尽。多少年,多少代,年年,年年浣漱着这座城市,滋润着这座城市,扛着这座城市。正如我爷爷所说,“济南是一座水载城”。这一比喻一直刻在我心中。济南传神而神秘,他这句话描述。爷爷有没有预料到他一生所向往的这座城市,现在却成了我的家,我真的很有福气。

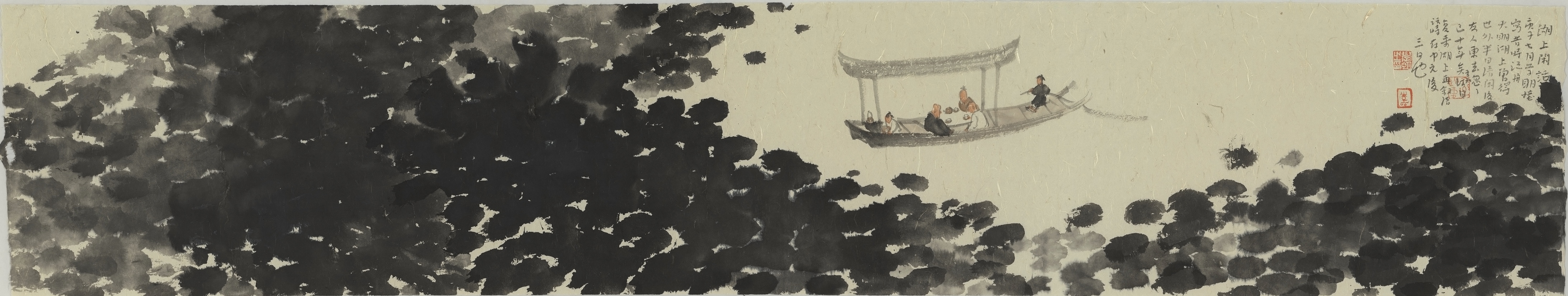

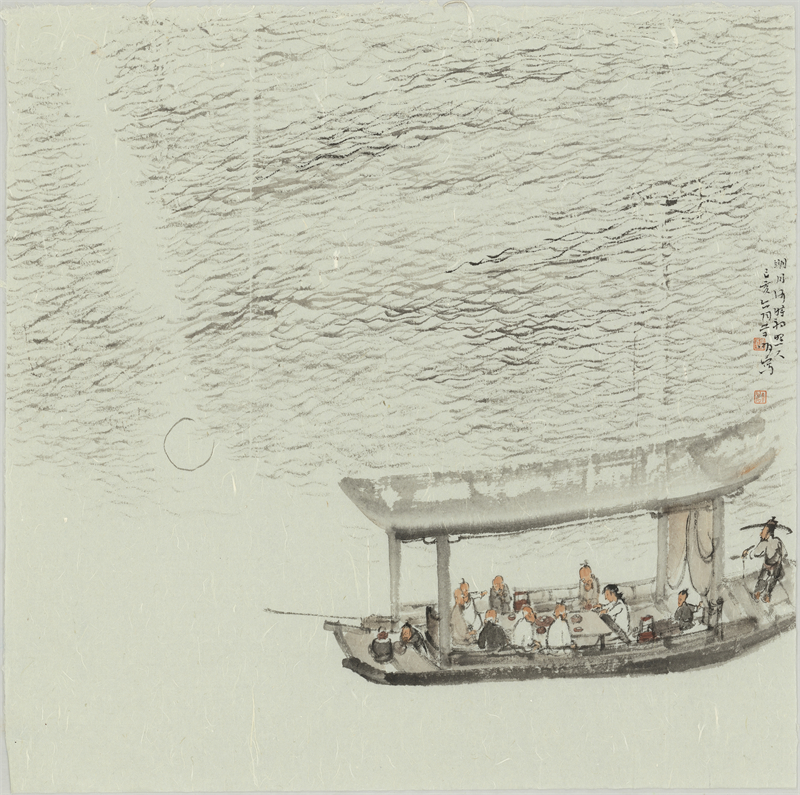

三十多年前,我第一次来到这个城市。那时候孩子还小,经常来大明湖划船。当我累了,我出去东南门去百花洲休息,发呆,看看来来往往的人。有时候我带着一本半的闲书,有时候我拿出一本破素描,随意勾拉几笔。

勾了一会儿,勾了荷,勾了柳,勾了人,还勾了很多联想:比如,曾巩是不是也来过这里?应该来过这里,也许还在这里坐着,也是带着家人。同时,李攀龙也应该来过这里,而且他应该是这里的常客,因为他的家在洲里。古人太逍遥了,太幸福了,在水上安身立命。更加幸福的是,他还有一个小妾可以做大包子,他的小妾叫蔡姬。蔡姬做的大包子是洋葱味的,但这种洋葱味不是洋葱味的,而是一些洋葱味的,不是洋葱味的。真的很奇妙,很美,很美,很让人垂涎三尺。如今,芙蓉街上一定有一处红紫色的网红打卡地,传到了今天。我想,自己厨房里需要这样的手段该多好啊,然后又想,如果能利用一个有这样手段的人,岂不是更漂亮?这样的人不仅会包大包子,还会理纸,研墨,煮茶,加香,那就叫仙人一流人物。打住!不要再想了,如果这样岂不是乱了分寸,回头想一想,大家都有龙钟态,虽然云里雾里想去,又有什么不好呢?事实上,想,真是个白想。想着这儿,自己也笑了。我一生中最喜欢吃大包子,而且有“名言”说:“羊肉包子蘸大蒜,一桌大席不换”。我还是有点幸福的,就在离这里不远的一个地方,那里有一个“容社”,是我们几个好朋友。闲暇时,我们聚在一起喝茶聊天。当我们饿的时候,我们可以在任何地方吃饭。晚餐是大馒头,是韭菜肉馅的大馒头。它的味道不可言说。吃了这顿饭,人们还记得下一顿饭。

后来,来到这里的还有王象春,他在这里似乎患上了一种奇怪的气场,四个月后便写了那本《齐音》。那时赵孟邈也应该来过这里,他的那首诗,里面有一句“道逢黄发惊相问,只恐斯人是伏生”,可惜是在这里写的。写完这首诗,他似乎又想起了自己的朋友,也许也是在这里体会到了一种气场,一时兴起,画出了那幅“鹊华秋色图”送到钱塘。此后济南这座小山便名满天下,他的这幅山水画,也在中国山水画史上占有举足轻重的地位。

我在这里坐了又坐,坐得麻木不仁。我似乎在这里获得了气场,当我回到家时,我兴高采烈。画大明湖上的莲花,画百花洲里的古柳,画古柳下的人物,画又撕,撕又画。几年几十年后,剩下的几幅终究还躺在我画案前的夹屉里。

二十多年过去了,这座城市也像全国一样,兴起了商品房,在这一大变革中,我和百花洲便有了几次“缘分”。

第一次引我来的是一个离曲水河30多步的小院子。穿过一条狭窄的小巷,院子虽然不大,但是有七八栋房子和两层阁楼,是典型的济南小院子。

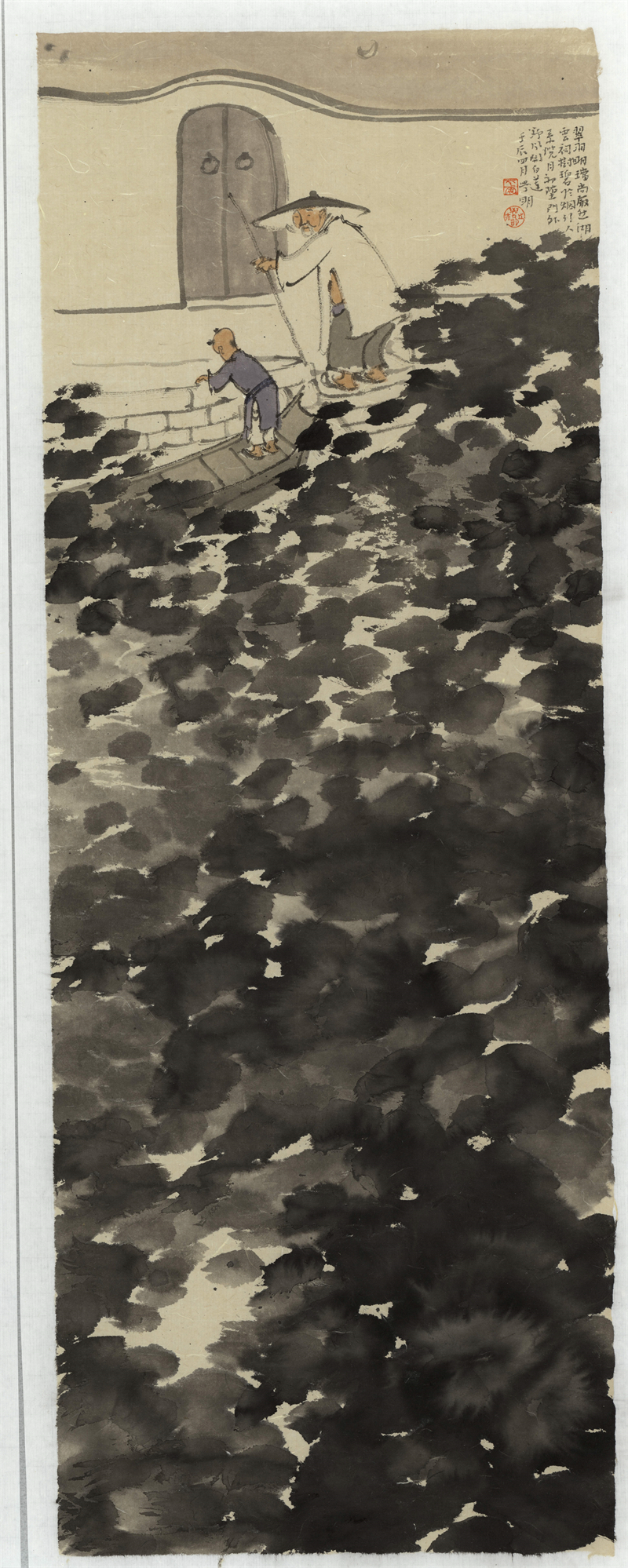

我一进入这个国家,就有了很多遐想,在房子里做了一个白日梦:如果这是冬天,天空下着大雪,花开了,在轩窗下围着炉子煮茶,煨芋头,临着小楷,画着细细的风景,那该有多舒服。如果戴着竹帽,踏雪过百花洲,到大明湖去。大雪中的大明湖也许也碰巧遇到了明朝西湖上那场大雪。"天与云,山与水,上下一白"。如果租了一条小船,去历下亭,也许湖上还能遇到一个席地而饮的人。从历下亭到西过九曲亭,见稼轩祠,再过铁公祠,从西南门上岸。老残最初也是在这里上岸,只是和眼前的季节不一样。走出西南门,踏雪而归。路边有一家“大食品店”。你可以买一两种零食,然后在小炉子上烤。它闻起来像一种著名的烘焙香味,看着窗外的大雪。在这个小四合院里,画湖回来就能看到。画上的雪不是一点霜,而是有自己的凉意。不过,之后房主一价,遐想成了瞎想,白日梦的确成了梦。

再过几年,突然和百花洲又有了“缘分”,有一家人的老房子出售,房子只有一间半,房子之间还有一个只能容膝的小院子,房子虽小, 距离河只有三四尺。我一时兴奋起来,走进屋子,探头窗外,心中便蹦出四个字:“枕流画屋”。

那几天我来过四五次,那似乎都是好日子,我心情很好,那时也是初春,游客如织,古柳初绿,春天正在发生。每一次坐在窗边,我的心总是兴奋和快乐。我望着眼前的清流,心想,让人吸来河水研墨落笔,纸上自然有清气往来。人们常说,“画与心有关”,果然,那几天,我画上总有一种畅快淋漓、心手双畅、落笔的灵奇。此外,我还画了一个特别的题目:某天画在百花洲南的“枕流画屋”。

我真的很骄傲。

不过,后来才知道这位房主兄弟很多,以后的事情很难理清,肯定会麻烦不堪,所以只能望而却步。

现在,这个半房子还在。我和妻子来到窗前,想再进去看看。他们被一个人避开了。那个人把手放在裤兜里,一只手在外面晃来晃去。他不说话,只是用手指着半个房间,意思是那里可以玩。那半个房间里黑黑的人,一色妖娆的女人,一股扑面而来的脂粉气。马上就明白了,这是个化妆室!走出这个房间的人,带着一头假花,假笑着在河边柳下无休止地拍照。

我看着这些翘首弄姿的“美人”,穿着不中不西,不古不今,不土不洋的服饰,手中还拿着一把俗不可耐的团扇。穿来穿去的人群,让人看后不但没有一丝动心和愉悦,反而让人的心有了许多沉重。我认为,我们的民族是非常关心美的民族,到现在是否不在乎?没有,是迷失了,是迷失了美丽的方向,是缺失了,是缺失了文化的美丽精神!所以眼前变得粗糙,庸俗,猥琐,以假为真,以丑为美。不知道过去芙蓉自然雕刻的美被冷落在哪里。...

“枕流画屋”南行有一个几十米长的茶馆。还是有一些风格的。这时,夕阳从窗外扔到茶座旁边的木椅上,让人突然产生了坐在这里的冲动。在这里买一壶茶,坐在这里!

过去,游姑苏,拜访钱塘,不知去过多少次,都是匆匆忙忙,为什么从此,连自己都说不清楚。

今天,我不能再这么匆忙了。这是在我自己的城市里。如果我像以前一样匆忙离开,我真的很抱歉。所以两个人坐在一起,用水煮茶。这是一种红茶,也是一种很好的茶。突然想,下午喝茶的时候会不会在床上“煎饼”?不管怎样,喝完之后再说。所以边喝边看窗外的风景,看看平时来的男女,在这样的环境下喝茶,真的很爽。

两壶下来后,我去了小解,在石桥上遇到了我的老乡。他微笑着向我走来,好像在等我。他说他的茶馆在对面,他已经在窗户里看到我很久了。

他茶馆的窗户古色古香,精致小巧,依稀是过去大家闺秀的小轩窗。窗帘小巧,非常入画。在这样的小轩窗里,最适合美女晨妆,一时想起苏轼的话。

他的茶馆里有一些书,桌椅好像很旧,有点意思。他还有一个二楼。当他爬上去时,他可以看到河两岸的人流和他河对岸的工作室。他的工作室就在路上荒芜的旧房子旁边。

在这段时间里,我对他的工作室非常感兴趣,因为我已经有了两次奢求和“缘分”。

他的工作室是一栋二楼的砖楼,楼前有一棵老香椿,香椿在一个大露台上。他说春天在树下喝茶是一种乐趣。我突然看到一棵紫色和绿色的香椿。

露台下是路大荒故居,故居真的很荒。路大荒先生因研究《聊斋》而被称为世界。蒲老夫子的书大多是荒屋里的奇思妙想。路先生的名字里只有一个荒字,意思不清,也不清楚。

从露台上往东北看,可以看到很多仿古建筑的屋脊。我知道那里有几十个仿古四合院。我在这个四合院里还有一个“命运”。

那是一个老乡。他有一颗善良的心。他想拯救世界上痛苦和幸福的人。他非常喜欢字画。一天之内,他给我和另一个画家治疗了一个工作室,一个可以闲置笔墨的绝佳区域。人们可以在这个房间里清楚地听到“曲山艺海”的锣鼓声。然而,正好赶上疫情。三年后,人们勇敢地从房子里走到外面。在这个工作室里,我们终究没能把一条线和一滴墨水放在纸上。

从这个角度来看,这就像世界上所谓的尘事复杂,都像风一样。我和百花洲的几次“缘分”都没有了,但它们是真的,也是空的,来来去去,真的,假的,看似命中注定,却没有命中注定。这里的意思让人隐约意识到,眼前都是过去的云,只要过了眼睛,就是缘分。只要是缘分,就应该是宝藏,应该是观察。

此时夕阳已经奄奄一息,不一会儿已经被城里边山一样高低错落的建筑所掩盖。出了画室,过了“腾蛟泉”,一路上看到有围圈的人,也不知道为什么,也没有心思去问到底。于是又看到那个浓妆艳抹的“美人”,手里还拿着那个俗不可耐的团扇,扭捏着。所以加快脚步,几步就到了“起凤桥”,因为桥上有一家餐馆,店里的装修很有意思。每次来这里都不是为了吃饭,而是为了去餐厅一楼看看王府池子里的水,然后爬上二楼看看栖凤桥旁边有一棵老石榴树的院子,这是另一个人所期待的院子。

餐馆里有很多吃客,座无虚席,大厅里有一位好女子抚琴。这个女人的着装似乎很优雅,似乎有一种自然的样子。只是大厅里的人吃得正香,没有人理会她的方式,这让人心里甚至没有味道。看起来她很入关,一眼也不看周围的人。我呆在一旁仔细听了听,才知道她弹的是“流水”,她弹的好像是河南丁承运一派。有一段时间,我觉得钢琴里的流出是王府池子里的清泉,一尘不染地从地下流向曲水河,流向大明湖。只是几千年来不习惯与人间烟火相伴的三尺焦尾,把自己的净资产扔在地上,从天而降到世界,从“春雪”退到“下里巴人”,在滚滚的马尘中悠闲地吟唱着永恒的声音,真的让她很委屈。

当我离开餐馆时,已经是掌灯了,胡同人家的门楼上已经亮起了纱灯。以前这里是不是也是这样的门楼,应该是老残游济南的时候也是这样。他说“家家泉水,家家垂杨”,应该是在这样的家庭里,我这么认为。

此时东天又升起了一轮黄黄白白的明月,我一时间, 看到天上地下同时存在一些诗歌,我又想起了爷爷的那句话,“济南是一座水载城”。

想了几步,我也走近了泉城路。

眼前已经是一片车水马龙。

三月份甲辰在福利园

(文字/图片:李学明)

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com