六十余载研一书:来新夏与《书目答问》的学术情缘

1943年,来新夏就读辅仁大学时,余嘉锡先生开设目录学课程,指定《书目答问》与范希曾的《书目答问补正》(以下简称《补正》)为参考书。

《答问》成书于1875年,是张之洞为解答学生“应读何书、书以何本为善”之问而开列的书单,涵盖经史子集四部,系统介绍古籍概况与目录版本,流传甚广。

《书目答问补正》

张之洞曾言:“此编为告诸生童而设,非是著述,海内通人见者,幸补正之。”自《答问》问世,补正之作不断,其中范希曾1931年完成的《补正》最为卓著,是对《答问》的补充与订正。

清人王鸣盛在《十七史商榷》中说:“凡读书,最切要者目录之学,目录明方可读书,不明终是乱读。”来新夏立志学术,对目录学心向往之,又得余嘉锡这位目录学宗师授课,便倍加珍惜学习机会。起初他研习《答问》与《补正》,面对一串串孤立的书名作者,只觉枯燥茫然,不知如何研究。

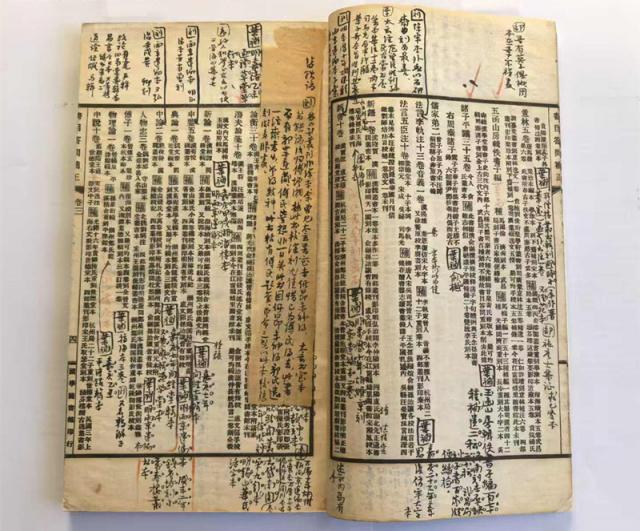

柴德赓先生指导他将贵阳本《答问》与南京国学图书馆版《补正》比照阅读,“正其纰谬,补其不足”,这是他首次进行版本比勘实践。余嘉锡还为他布置三项作业:反复精读《补正》、扩展阅读相关著作、为《补正》编人名、书名、姓名略人物著作三套索引。经此反复编排,2000多部书的名与作者他基本能记诵,后续又读《书目答问笺补》《四库全书简明目录》等书,渐渐萌生为《答问》作汇补的想法——辑录众家评注笺疏,补充书目版本信息,辨伪存真、去粗取精。

来新夏先生

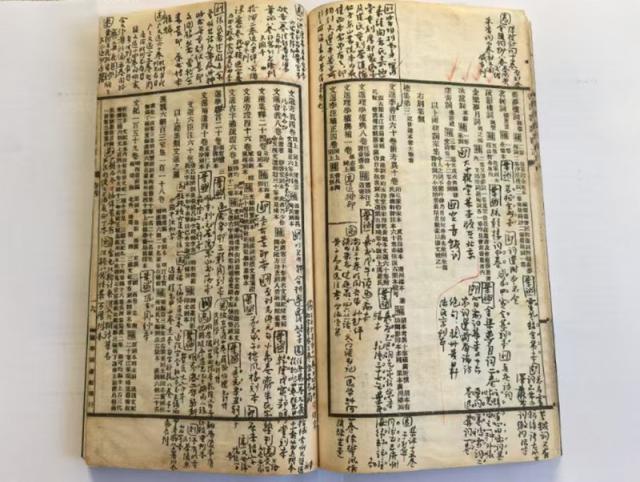

来新夏1945年便着手汇补工作,因教学科研时断时续,1963年才开始系统研究,将叶德辉、邵瑞彭等13家批校内容一字不遗地过录在自己珍藏的《补正》本上。这部《补正》被他批注得密密麻麻,字里行间、天头地脚全是墨笔小字,没空间就贴纸条,一眼望去满目疮痍。

来新夏对藏书向来开放,他人借阅多慷慨应允,还与不还全随对方,但这部《补正》却从不外借,即便“天王老子”也只能看不能拿。一是因它是余嘉锡指导下的学习成果,见证师生情谊;二是它与自己同历艰辛,患难之情难忘。

上世纪80年代,来新夏抓紧时间弥补此前蹉跎,在历史学、方志学等领域开拓,《答问》汇补进度变慢,只能不时翻读惦记。直到离休后2000年左右,他年近八旬,眼花目眊,连自己当年的批注都看不清了,才再想仔细整理,此时他得到了天津图书馆李国庆与藏书家韦力的襄助。

襄助者主要有两人,一是天津图书馆的李国庆,一是藏书家韦力。

历时五年,李国庆协助来新夏经眼《答问》不同刊本50余种,收录13家批校。崔文印在《〈书目答问汇补〉背后的故事》中说:“从《汇补》原稿满目疮痍,到最后变得疏朗俊秀、丰富多姿,全是国庆先生的功劳。”

韦力则将自己本可单独成书的底稿无偿提供。来新夏感叹,萧梁时刘杳见友人阮孝绪撰《七录》,便将自己积累的资料相赠,韦力正是“今之刘杳”。

《书目答问汇补》

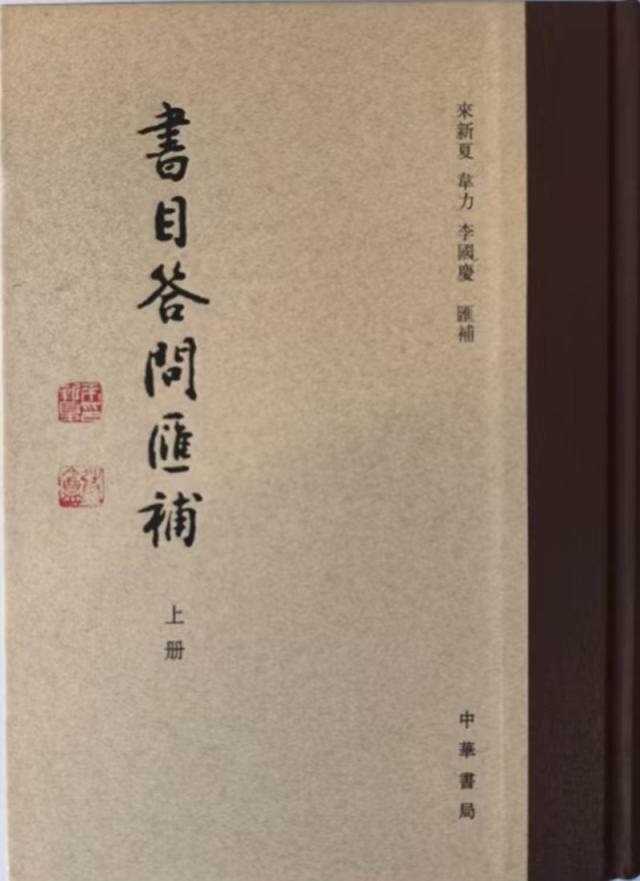

2011年,120万字的皇皇巨著《书目答问汇补》由中华书局出版,分上下两册。这部耗费来新夏六十余载心血的著作,价值需放在当代目录学功用中审视。

历史学家邓广铭曾提出研究中国历史的“四把钥匙”:职官制度、历史地理、年代学、目录学。过去目录学是历史研究的入门工具,如今在大数据与人工智能时代,它的定位如何?

学者周振鹤指出当前人文学科研究的弊端:“不是创新太少,而是积累太少。”很多研究者以为发现了新史料、做出了新判断,实则前人早已做过,只是自己未曾留意。有人疑惑,如今搜索工具与大数据模型众多,搜集资料应很简单,为何还会有这种问题?

原因在于面对海量搜索结果,需辨伪存真、去粗取精。文献并非冰冷的文字,机械搜索无法解决所有问题。学者苗润博说,每部文献都牵涉编纂者的实际情境,文献环境、人书互动、书籍社会史背景等,都会影响对资料的理解;贯通的文献源流有断代史料不具备的意义,书籍形态演进、知识体系与学术思想的流变逻辑,是史料碎片背后的宽厚基盘。

跳出文献看文献,核心还是章学诚所说的“辨章学术,考镜源流”,这正是目录学的功用。用AI研究历史,前提是研究者具备基本历史素养,才能与AI对话、辨别真伪、驾驭技术。如此看来,邓广铭的“四把钥匙”在当下仍不可荒废,来新夏先生对《书目答问》六十余载的目录学研究,也因此更具时代价值。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com