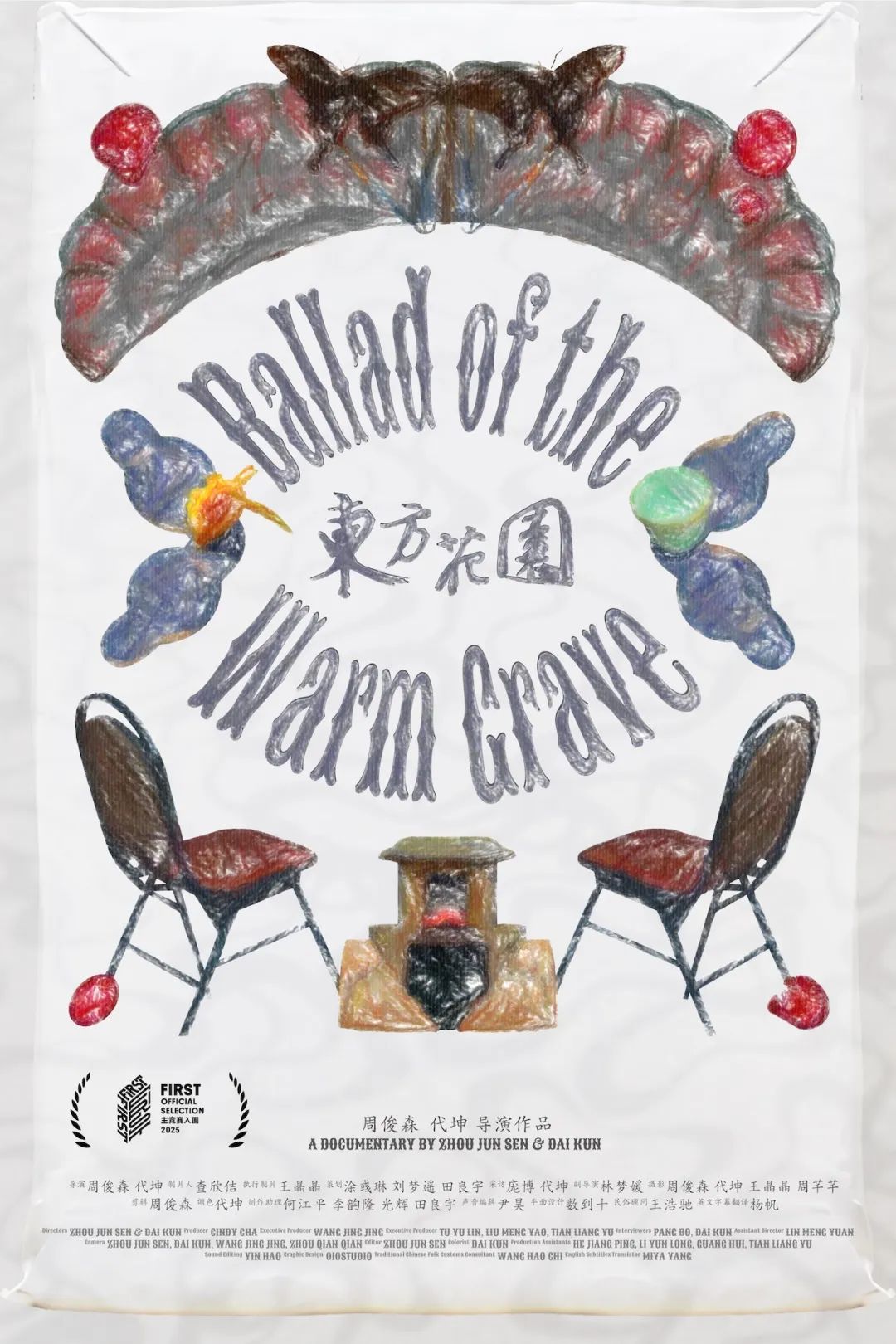

《东方花园》FIRST首映:十年影像,疗愈家庭隐秘伤痛

原创 凹凸镜DOC 凹凸镜DOC

7月20日晚,《东方花园》在西宁FIRST青年电影展首映。作为本届入围主竞赛单元时长最长的纪录片,它以隐秘复杂的情感和导演剖析自我与至亲的勇气,深深打动了现场观众。

10年前,刚上大学学影视专业的周俊森,和众多学电影的学生一样,急于证明自己的才华。得知姐姐被拐的故事后,他立刻将镜头对准这位边缘人,还独自前往姐姐被拐后生活的男方家探访。然而,事与愿违,矛盾被揭开,留下的是无解的现实,这也成了他往后十年的梦魇。

电影项目搁浅,工作单位撤销,连续3次考北京电影学院失败,周俊森被生活困住。更让他难以接受的是,父亲确诊疾病,他再次拿起相机,只为给父亲多留些影像。

周俊森在导演阐述中说:“长久以来我被困在影像里,一次次经历姗姐的苦痛、山西的往事、父亲的确诊、母亲的述说和大姑父的死亡。创作中,我的感性和理性失调,我想逃避。”

拍摄后期,周俊森备考精力不足,又陷入亲密关系的情感漩涡。他找来代坤作为联合导演,一起完成影片。随着拍摄深入,周俊森和家人在苦难中寻找弥合的机会,在离别之际选择团聚。

周俊森说:“这不仅是影像创作,更是灵魂的奥德赛,是家人和我的回家之路。”后来他明白,完成这部影片是不想活在秘密中,想让一家人快乐。

《东方花园》入围今年FIRST青年电影展主竞赛单元,这是对周俊森10年迷茫生活的救赎,也是他人生中少有的光亮。他表示未来不打算考研,但会继续拍电影,记录家族更多故事。

以下是凹凸镜DOC专访《东方花园》导演周俊森:

《东方花园》FIRST首映:十年记录,弥合家庭的隐秘伤痛

采访撰文:沙丘、嘉韵

编辑:张先声

凹凸镜DOC:感谢你的坚持和勇气,让大家看到你的家族故事。片子即将在FIRST首映,你最近心情如何?

周俊森:从得知入围到官宣,除了偶尔兴奋激动,更多的是疲惫,疲惫到精神涣散。就像长途旅行到达终点,怅然若失,陷入无力的迷茫。

6月30日,我完成《东方花园》所有工作,关掉手机,骑车消失两天。那晚成都暴雨,我躲进电影院看了两场电影,这让我恢复了些气力。

凹凸镜DOC:介绍一下你的家族吧,影片中多次出现族谱,片名《东方花园》是怎么来的?

周俊森:东方花园是我小时候住的地方,我在那长大。那时爸妈、奶奶和堂姐住一起,逢年过节一大家子在那聚会。2006年我们离开巴中到成都,2009年房子卖掉了。

我家故事很传奇。奶奶婚前没名字,叫二女子,是山上小地主。她父亲和第一任丈夫的父亲去外地发生仇杀,丈夫父亲杀了我外曾祖父。两人结婚三年后奶奶才知道,便离了婚,后来和爷爷结婚。

爷爷是孤儿,8岁时父母干农活被雷劈死,他离开老家流浪。1951年左右参加志愿军,抗美援朝回来和奶奶结婚。婚后先有大姑、二姑,后有大伯,奶奶40多岁才有我爸,我爸是老来得子。

凹凸镜DOC:这个片子拍了10年,对你来说时间很长也很重要,过程中你经历了很多痛苦。现在回想,你是庆幸有家庭记录,还是后悔介入亲人故事?

周俊森:中间某个阶段我后悔过,当时对事情看得不清晰,尤其是姗姐的事。后悔源于无力感,我帮不了她、改变不了她,还捅破了窗户纸。我不敢面对去山西找拐卖她的男人这件事,当时我在那家人面前很虚伪,用讨好的语气和那男的沟通。虽然在那种环境下只能这么做,但我内心无法接受,很长时间都有这种情绪,对姗姐的亏欠也一直干扰我的创作。

凹凸镜DOC:姗姐的事是项目搁浅的主要原因吧?

周俊森:主要是我在逃避她,我没有答案,解决不了她的问题。中间有很多拍摄机会,但我做不到。2018年姗姐再婚,回山西见三个孩子,叫我陪她,我想去但不知道该怎么做,那时我对题材、故事和姗姐都很迷茫。

凹凸镜DOC:父亲生病是你重新拍摄的契机,无助时你为什么想用影像记录?

周俊森:一开始我觉得父亲很快会死,想留些影像,免得他在世上的痕迹消失。

疫情时,父亲住院想吃火晶柿子,我到处找,买了两盒送到医院,只能隔着栅栏递给他。看着父母,我心里很难过。回去路上我觉得委屈,边哭边想,世上是不是有人和我经历一样的事?我能不能把故事拍下来,让同样无助的人心里好受些,这可能是我最初的想法。

凹凸镜DOC:作为儿子,介入父母关系和家庭伤痛很难,哪个时刻你最崩溃?

周俊森:拍摄时我唯一一次崩溃,片子里也有呈现。一次家人在巴中聚会,大伯喝多了,说出父亲确诊的事。我们不知道家人是否知情,也不知道他从哪知道的。那一刻我放下摄影机,想带父亲离开,我崩溃了,拉着父亲要走,他不走,我们拉扯起来。在场的家人都哭了,大家突然知道这件事,很难面对。

凹凸镜DOC:父亲的病情和过去比较隐秘,你怎么平衡影像对家庭关系的影响?什么时候决定直面家庭关系?

周俊森:在我们家,没有影像入侵的感觉,大家习惯用相机彼此记录。

我发现父母和姐姐很多时候不开心,因为大家都活在秘密中。奶奶活在杀父仇人是爱人的秘密里,父亲活在父爱缺失的秘密里,母亲活在丈夫背叛的秘密里,姐姐活在被伤害的秘密里,我活在父母的秘密里。后来我想,如果打开秘密,大家会轻松开心。

父亲确诊后,我们一家三口生活得很开心,没有秘密和芥蒂。父母更像朋友、亲人,我做这个片子,就是想让一家人不再活在秘密中。

凹凸镜DOC:后来你找代坤一起拍摄,是觉得有些问题不好面对,第三者处理更好吗?

周俊森:一是2021年夏天我偏头痛严重,素材缺失,又在备考研究生,精力有限。二是我想成为片中人物,讲述自己的故事,所以找了代坤。

代坤刚开始拍摄时和我们家有距离,但我考试那天,他的镜头能捕捉到我们的情绪和对话。我生日时,母亲做饭招呼代坤一起吃,没把他当外人,他很快融入了我们家。

凹凸镜DOC:作为观众,我期待像《日常对话》中母女直接对话的场景,但你没和父母直接对话,为什么?

周俊森:我有情感回避问题,越浓烈的情感越回避。而且父亲可能不想在我面前聊这件事,想维持父亲的形象。

拍摄前,父亲在从医院回来的车上跟我说:“周俊森,爸爸想谢谢你,没有你,我也不晓得该怎么办。”这是我和父亲最坦诚的一次聊天。父亲确诊后,我和母亲没苛责他,只想治病救人,他说这话让我很触动。

凹凸镜DOC:拍摄很难,现实不是剧情片,你别苛责自己。

周俊森:拍摄时我一直看李泽厚先生的《美的历程》,“将想象和观念积淀为感觉”这句话很打动我,我把它写在剪辑台前的小黑板上。可能因为这句话,我的剪辑期很长,但这是我追求的,把表达控制在说与不说之间,把理念转化为感觉。

凹凸镜DOC:影片中父亲的篇幅多,呈现了很多日常,会担心观众觉得信息密度不够吗?

周俊森:这可能源于我的个人情感,过去10多年,父亲在巴中和成都之间往返,这是他的生活日常。另外,我想展现两座城市在家庭中的纠缠,我们要在两个城市生活。

凹凸镜DOC:姗姐后面的生活呈现不多,为什么?

周俊森:我的镜头关注整个大家庭,没完全锁定姗姐,所以没完整呈现她的生活。我最初的设计是从父亲、母亲、姗姐的线,汇总到整个家庭的线。而且在和姗姐看素材聊天前,我一直在回避她,无法剥离个人情感。

凹凸镜DOC:影片访谈在河边,用镜子呈现你,为什么这样设计?

周俊森:为了区分身份,有故事里的周俊森、摄影机背后的周俊森和创作者周俊森。这也是对拉康理论的应用,是凝视自我的再次确认。这个片子让我重新认识自己、家庭和父母,重新建立关系。

凹凸镜DOC:片中音乐很好,片尾母亲唱歌是神来之笔。

周俊森:这个片子受瓦尔达影响很大,她说“我与机遇共同创造了作品”。母亲唱歌很偶然,她很内敛,很少表达情感。那天我在书房看书,母亲在厨房唱歌,我悄悄把相机放在客厅茶几上开机,只有声音没画面。我觉得那一刻母亲脱离了其他身份,只是纯粹地歌唱,做后期时我就决定把这段放在片尾。

凹凸镜DOC:你手记中说这是最后一部纪录片,是因为拍纪录片太痛苦吗?

周俊森:去年9月写手记时,我觉得太痛苦、太漫长。现在回想,以后可能还会拍,比如第二部家庭故事,继续记录家里的事。因为这个片子,我和家人关系更亲密了。

凹凸镜DOC:经历十年拍摄,你对电影、创作和艺术有什么新认知?

周俊森:一开始我完全凭本能记录,不懂自己在拍什么。比如姗姐那个片段,10年前看和前两年看感觉完全不同,以前只看到故事,后来看到了生活。中间我停了三四年学习看书,补足了电影和艺术的理论体系,思考维度和方式都变了。

影片介绍:十年时光,导演以家人的身份回到家中,迷失的姐姐、沉沦秘密的父亲,一切倒映在镜中…当母亲无言的叹息再次响起,这个残存的宗族式家庭相聚又分离,死亡来临,他们尽情歌唱。

关于导演:

周俊森

2012年,就读于四川师范大学戏剧影视文学专业。

2015年,短片《姗姐回家》入围第十二届全球华语大学生电影节。

2020年,完成第一部小说《橙柜》。

2021年至2023年考了三次北京电影学院导演系研究生,均以失败告终。

代坤

2011年考入四川师范大学,就读戏剧影视导演专业。十余年来一直从事于影视行业。

凹凸镜DOC

用影像和文字关心普通人的生活

原标题:《《东方花园》FIRST首映:十年记录,弥合家庭的隐秘伤痛》

阅读原文

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com