中国文化行,长江之歌。|溯江散记①:崇明江畔,当诗人返乡时,

奔腾的长江,从青藏高原出来,穿过高山峡谷,穿过陡峭的海滩,穿过江南的水乡,最后从上海进入大海,像水一样善良,变得宏伟。文化如水,默默渗透;文明如潮,江声壮阔。

该报连接长江经济带和长江沿线13个省(区、市)主要媒体,近日陆续推出“文化中国行”|长江歌曲《追溯河流》的主题,从长江下游追溯河流,报道了长江沿岸的文化遗址、博物馆、艺术馆、山水诗、非物质文化遗产等。这篇文章是《追溯河流》的第一篇文章,和写《长江传》的80多位诗人一起走在河边,回到长江入海口的崇明岛。

"文化中国行|《追江而上》长江之歌专题海报

上海长江大桥开了十几公里,天地之间突然一片壮丽的灰黄色河流。长桥如龙,一直在延伸。远处的崇明岛是绿色的,隐约可见。

“年轻的时候,每次看到长江,都会泪流满面。我的家就在北支流旁边,长江的海浪经常流进我的梦里。我的垫子,我的枕芯,周围好像都是长江,有时候还能听到江轮的汽笛声……”80岁的诗人徐刚说完这话,停止了沉默,迷恋地看着窗外:长江尾部的波光不断掠过。

然而,这并不是家乡的懦弱,因为只过了一两分钟,诗人对长江的回忆就像开闸的河水...那天,一天到晚,老诗人前后讲了七八个小时,以至于两天后再次相遇时,一直陪伴他的建邦兄弟说:“那天老人大概太激动了,说累了,回来就吃药,感冒了。”

暂时有些愧疚。可是回过头来看,这个责任大概不在于我,而在于诗人身上这种浓浓的乡情,在于长江的涛声。

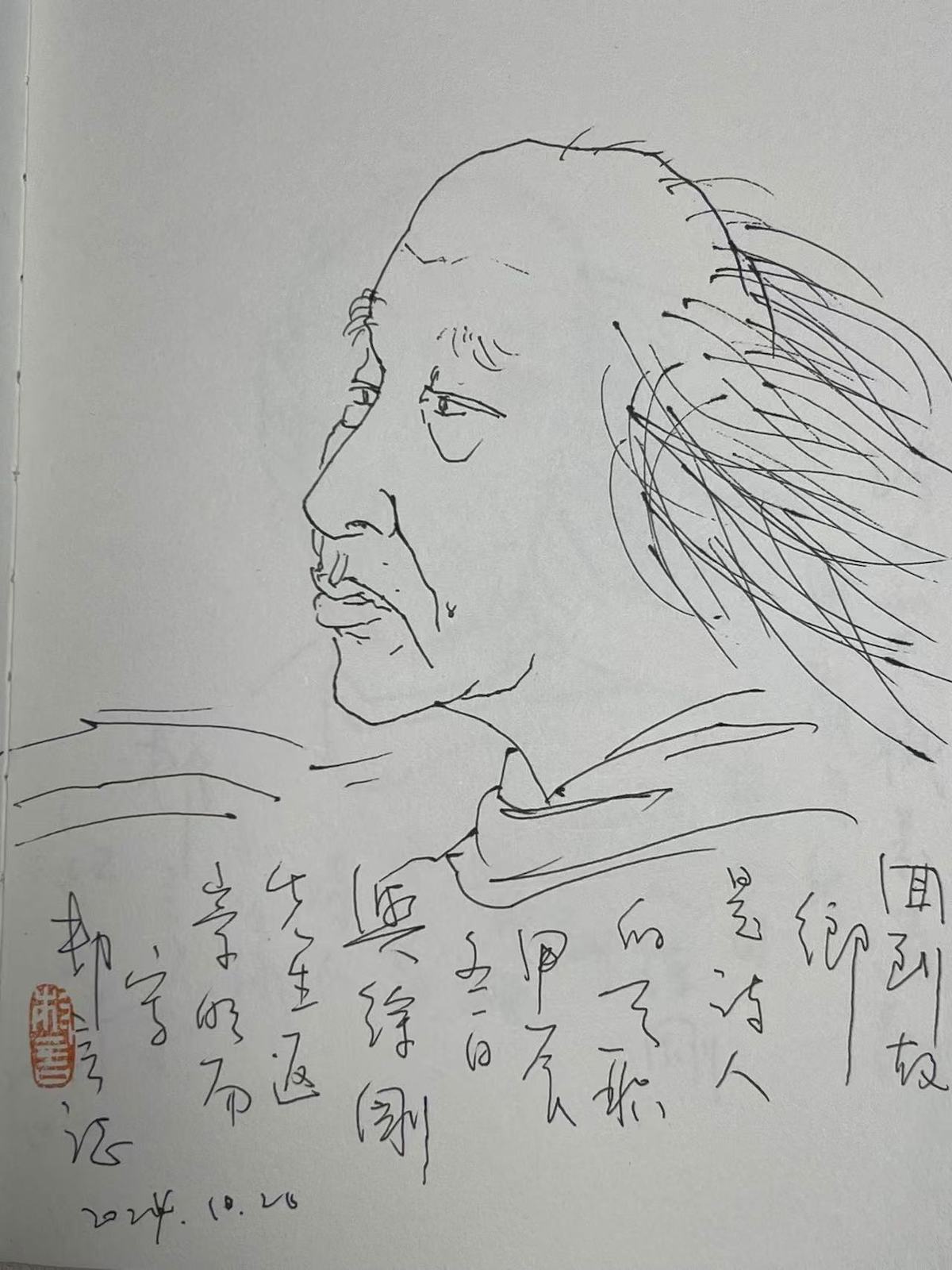

徐刚素描小像 顾村言图

有家乡可回的人是幸福的。

“我喜欢海德格尔的话:回到家乡是诗人的天职。”徐刚说:“我曾经在一本书里写过一句话:‘我的血是长江最小的支流。’为什么呢?因为我是喝长江水长大的,长江文化对我影响最深,那就是崇明岛。”

徐刚出生于1945年,年轻时以诗歌散文著称。北大毕业后,他回到了家乡。后来,他被调到《人民日报》文艺部,得到了袁鹰、艾青、郭小川的赏识。他有《徐刚九行抒情诗》和《100首抒情诗》。后来,他深耕传记文学和生态文学。去年,他修改和再版了《长江传》——这可能是长江的第一本传记。

由于上海图书馆展览的“自然笔记”,徐刚前几天回到上海。策展人是石建邦,也是土生土长的崇明人。他自称“刚丝”,说徐刚是他们一代人的偶像,所以他安排了一次80多岁的诗人返乡之旅。

崇明岛航拍

江涛

第一次见到老诗人,是在谢公春彦家。

大约在2020年,谢公春燕刚到80岁,不像现在的长胡子,更嘿,生日画了“80树图”,整个人像一团火,精力充沛,每天不折腾一些事件永远不会放弃。那一年,我们一起在上海策划“庚子艺术展”的时候,他甚至在凌晨三四点睡着了,原来的十个人参加了展览,最后被他活生生地扩大到七八十个人。艺术家、学者、诗人、作家和收藏家...就连京剧名角尚长荣也被邀请参加展览。他似乎想包括他的朋友圈里所有能写能画的东西——徐刚好像是那次他从北京到上海,在高铁站被他直接拖回家。接着叫我和建邦、天扬过来,一起研墨调朱,挥霍纸笔,回到楼下大涮火锅,胡说八道,评论艺事。

现在,我完全不记得我涂了什么,说了什么。对于徐刚来说,给我留下深刻印象的是他狂野不羁的画笔,露出的秃顶和两边乱七八糟的白发。他说艾青年轻的时候曾经让他好好梳头,但是他完全像耳朵一样,笑得很爽朗。

那当然是诗人的作派。

再见,徐刚回家是因为“自然笔记”展览。他住在复旦大学周围,所以他买了一本他最新出版的《长江传》。建邦兄弟小心翼翼地把我两年前的画册《村言笔墨志》带给了他。看完之后,他很惭愧。

小小的闲话之后,车便和他梦牵魂绕的家乡崇明一起开车。

徐刚身上有一种宏伟的长江入海口。他走路的时候,走得很大,听起来像是铿锵的声音。他耳边的白发飘逸,走在河边就四处飞舞。如果风中飘落的芦苇絮充满了气息,他的声音充满了金石气,不像80岁的地方。

谈起小时候江边的许多,老人的记忆非常清晰,眼中有光,童心依旧。

特别是谈到江水,语调之间便若闻涛声,攫人性格:

事实上,很难表达童年每晚都会涌入茅屋,涌向枕芯旁的长江涛声,是如何开启顽童心智的。可以肯定的是,我对此感到惊讶,有一种莫名的兴奋,从而产生了各种各样的疑问。正是这种海浪的声音把我带进了崇明岛长江北沿的大堤上。这是一条坑坑洼洼的河岸。对于一个孩子来说,它又高又高。当我和朋友爬上去的时候,我们面前的风景完全不同:天地宽阔,一条大河,大芦荡起落落,连接着长江浑浊的海浪,船和帆……”

崇明孤独,洪水依然频繁。他说他五岁的时候,1949年发生了洪水:“洪水一直涌入房间,我被放在吃饭的桌子上。我妈妈和姐姐带着水搬东西。他们可以在房间里抓鱼,捡蜗牛。我血管里的血其实是长江水。”

他的话总是让我想起我的童年和我的家乡。1991年扬州等地的洪水不是这样吗?在我的印象中,我第一次面对长江是年轻时从扬州乘渡到镇江的。所谓“京口瓜江一水间”,滚滚东逝的江涛,让一个少年突然拥有了一个宏伟的世界,几乎什么都不想说,只想静静地站着。

从初学写作开始,徐刚就试图把画笔伸到长江。

"大江,土地和妈妈,是我取之不尽的源头活水。同时,我也一次又一次地回头,在心中积累了一些长江的细节。直到1995年秋天,我参观了长江中上游的防护林。1998年,我走进了青海高原的广阔荒野,回忆起姜根迪如冰川在每个拉丹冬雪峰下的初始流出。十几年来,环境文学的写作给了我一个意想不到的收获,那就是读了很多关于自然、地理、环境甚至哲学的作品,生出了对地理和历史的亲切感。对我来说,文明的历程也比较具体:总有一条或几条河流孕育着一时的文明,总有一条水土养育着一个群体。一个文明的创始人从来不认为自己在创造文明,而只是为了繁衍生息,有一个可以安家的家。到目前为止,文明的悲哀在于,一方面,我们仍然不可替代地依靠地理趋势和河流;另一方面,人类对这一切的敬畏越来越少,只是贪婪地索取和践踏。”

长江总是让人感到兴奋,长江总是让人担心。因此,自然,我们可以谈论黄万里先生和河流上的各种污染和破坏...

诗人叹了口气,崇明大概是长江留下的最后一声叹息。

徐刚在崇明

崇明学宫和第一粒沙子

到了崇明,除了长江大桥已经通车,地铁也在建设中,再过两年就要和上海接通了——这是上海最终通过地铁的区县。然而,对于诗人来说,并不缺乏失落。他说:“真正意义上的崇明岛是孤立在海外的。”

孤独的河流和海洋的隐逸自由,水陆隔断带来的相对安全,远离政治经济中心的宁静,就像桃源一样。在诗人眼里,是崇明岛独特的魅力——这可能只是诗人无奈的一厢情愿。

然而,崇明博物馆所在的崇明学宫却凝固了这座长江岛屿的“孤立海外”和历史记忆。

崇明学宫的φ池

崇明学宫始建于元朝,是上海最大的孔庙之一。东西牌坊、城市明星门、水池、大成殿、崇圣祠等建筑错落有致,关于崇明沙洲成岛的文献很多。唐武德元年,典籍记载长江入海处有黑蜃成云,西沙东沙出,随后开荒与渔樵人逐渐到来,逐渐有田庐。北宋时期,崇明镇隶属于海门县,有新沙出。先姚刘沙后三沙,垦荒者接踵而至。它以农业、渔业和煮盐而闻名。元明清时期,或隶属于扬州,或隶属于苏州。清末期,崇明扼江控海战略地位突出。曾国潘论和海防也称崇明为中流砥柱。在两江总督任中,左宗棠称崇明为江防第一重门户,并亲临崇明十港巡逻渔团阵容。

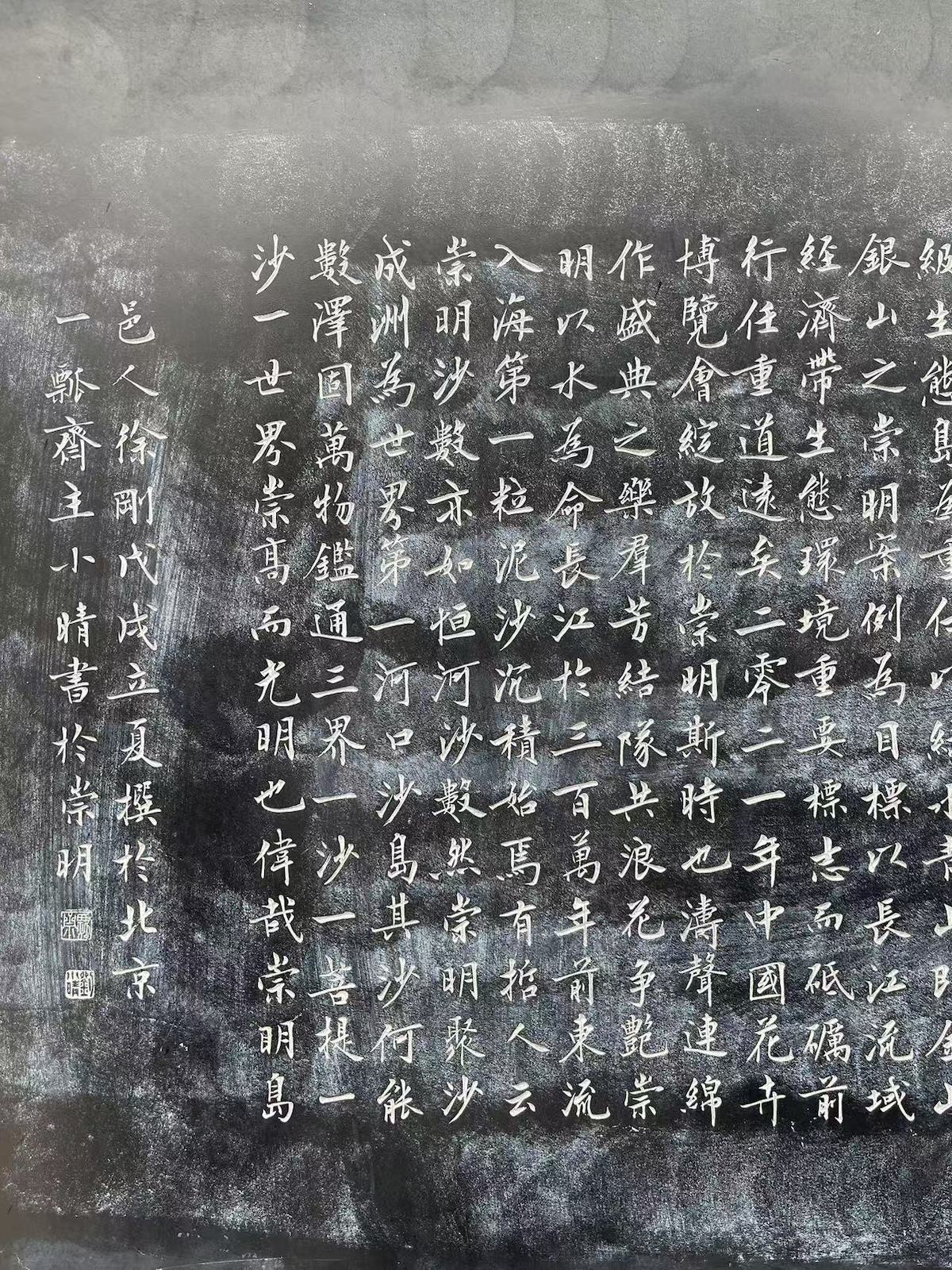

十几年前诗人发表的《崇明成陆1400年记》石碑竖立在崇圣祠周围。一开始就说:“如果夫人用大浪看沙视,1400年江海奔涌,沙子就在天涯海角;如果夫人擅长水视,长江将与九州美壤1400年的层层叠加在江海中,但崇明岛!”

当地的石碑《崇明成陆1400年》

最后,云:“崇明以水为生,300万年前长江东流入海,第一粒泥沙沉积开始模糊。有哲学家云崇明沙数,如恒河沙数。然而,崇明聚沙成洲是世界上第一个河口沙岛。他们的沙子怎么能数?泽固万物鉴通三界一沙一菩提一沙,世界高贵光明,伟大!崇明岛。”

对家乡的赞美令人感动,但文章异想天开,提出了崇明岛的“第一粒沙子”。仔细想想,真的是诗人的想法,但是有一种巨大的沧桑感。

三乐学校

去了三乐学校——这是一所对诗人生活尤为重要的学校,最初是一所初中。

他说:“很难考,我生了三个月,爸爸就死了。就是守寡的妈妈日夜工作,把我养大。记得小学老师张其文要求用“时间”这个问题来训练写诗,我要写艰难的妈妈,早逝的爸爸。在油灯下,他提到半夜,才憋出了人生中的第一首诗。前几行说:‘爸爸从我出生一百天就死了,/把我留给妈妈,留给时间。/我总是希望时间还给我爸爸,但是我看到的总是我妈妈的花田(庄稼)...”张老师后来在学校墙报上发表了这篇文章,并给了他一本《唐诗三百首》。、一本《诗经》、一支笔,这是一个很大的激励。之后,我考上了三乐中学,上了初中。因为学费少,我想减轻家里的负担,辍学后留给妈妈帮忙做农事。但是张其文老师听说后,坚决不准,专门来看望母亲,对母亲说:‘再苦,也要让伊读书。他是诗人的素材。妈妈哭了,听了老师的话,卖掉了山羊,鸡蛋,筹钱收学费。”

诗人年轻的时候,当然到了三乐中学。最后,他从中学回家。听说这么珍惜学生的张其文先生居然在小学教室里挂了梁,因为他被打成了右派。

一阵喟叹。

100多年的三乐中学还在,原址原校。门前的花岗岩校碑上有七个大字“崇明区三乐学校”,右上有一个蓝色的小铭牌“上海市崇明区庙镇学校(三乐校区)”。门是关着的,传达室的门卫表明了访问的目的。门卫很憨厚,就让我们进去吧。他只是告诉我们:“学生越来越少了。现在这里的学校没有学生了。”

三乐中学成立于1907年,取孟子“父母在这里,兄弟无缘无故,一乐无故;不辜负天堂,不辜负别人,二乐也;得天下人才教,三乐也”。

进入校园,迎面的教学楼刷了三行大字:“乐于学习,乐于教育,乐于创新”,是为了新三的乐趣?“三乐”的意义的改变是另一种叹息。

弯进门,三乐中学原木结构雨花楼。当诗人在学习的时候,他只能在三年级的时候上楼。“因为对建筑的爱,赤脚走在泥路上的学生会提一桶河水,冲洗泥脚,穿上书包里的布鞋,然后上楼。”

雨花楼肯定不存在。旧址建在四层水泥教学楼里,楼前一松一柏,大概一百年左右,可以安慰他浏览母校。校园里还有陶行知先生的画像,上面写着“万世师表”。

三乐学校校园

我遇到了另一个比他低两次的老太太。我甚至记得,他们聊了一些往事后,就像鞠躬一样去了陶行知先生,告别了诗人的母校,开往了诗人的旧居。

乡音无改

“年轻人离开家,老板回来了,当地的口音没有改变。孩子见面不认识,笑着问客人从哪里来。”唐代诗人贺知章的名句也适合老诗人。

因为“孩子”这个词,当诗人谈到五六岁的时候,当他遇到一个更老的邻居时,他被称为“小官员”,这真的很优雅。然而,农村农民通常被称为“小棺材”。当他们长大后,当他们在读过的古典作品中读到“官员”这个名字时,他们感动了。“小棺材”一般理解为骂孩子,因为他们从小就听得太多了,回忆起来却觉得这句看似骂人的话里有一种亲近的感觉,绝不是谩骂。“”

一俗一雅,共存乡村,崇明语言与江北岸的海门、启东语言相互交流,都属于吴语系。据说最早起源于苏州北部,然后孤立在河流和海洋中,保留了许多古色古香的优雅。

上海对顽童也可以称之为“小赤佬”,但在扬州镇江之间,它们大多被称为“小把戏”、泰州等地,或者说“小赤哥”,也有亲密的感情。

地方口音说间,下长江大桥已经在崇明岛开了一个多小时,稻田深处,终于到达了诗人真正的家乡:崇明岛西北部的保东村。

稻田、田埂、竹篱、民沟、柿子树、芙蓉花、青毛豆、山芋藤、甜芦苇...一切都是小时候熟悉的,再也不熟悉了。

小时候住过的房子虽然已经改造过了,但还是老样子。

房子西边有一条杂沟,水流清澈,水面散落着几蓬棱角,星星点点的水,稀疏的芦苇丛,水蜘蛛,不知名的鸟儿…

竹篱外,静立的时候,诗人指着杂沟旁的老柿子树说,小时候,每当柿子成熟,伯父摘下柿子,总是让他先吃。在今天的老房子里,有他伯父的后代,他的三嫂和侄女。

打开门,回家。

一只正在觅食的黑母鸡吓了一跳,跑得很快,惊动了打瞌睡的狗。一只大狗和一只小狗停了下来,叫个没完。真的叫“鸡叫狗叫都是乡愁”。此外,窗户上还有老南瓜、崇明金瓜、老丝瓜和红薯...他们似乎都在微笑着挥手。

窗上晒着老南瓜,崇明金瓜,老丝瓜

乡间柿子

一位穿着罩衣的干练妇人搓着双手迎接她,爽笑着,是他的侄女。

"怎么突然转过身来,知道也不知道,怎么也不提前说一声呢?"侄女在装怪他,看得出来,是发自内心的快乐。

诗人微笑,这是一种真正的回家微笑。

他听到了真正的地方口音,比如“转身”——崇明人常用的会议语言。“小时候每次出门,‘尽快转身’都是妈妈的劝诫。此外,当我出去玩的时候,当我和另一个人打招呼的时候,我必须大喊大叫,大声喊叫,直到我小时候,在农村的荒野里,从白天到晚上,总是有很多喊声。"长大后我和堂兄堂嫂、东邻西舍打招呼时,他们会纷纷叮嘱‘多转望望娘!"走远了,转了多少地方,总要转回来,转到老房子,老家,转到老家。”诗人说,每年清明前,他都是雷打不动的,一定要“回到家乡”扫墓,“望望娘”。

多年来,她的母亲离开了。

但是80岁的老人,乡音没有变,坚持“转来”,坚持每年“望望娘”,想起这些话,让人突然有些眼湿。

诗人的三嫂从屋里迎来,妻子和婆婆看起来只有80岁左右。然而,当她问的时候,她已经90多岁了,精神很好。她拉着80岁的弟弟的手,满脸是山谷,一片灿烂。

要感叹长江之岛的风水养人。

然后我老婆婆去院子,迅速剁了甜芦苇,一节一节给同龄人吃。甜芦苇是一种像甘蔗一样的秸秆植物,形状像高粱,吃它的茎,脆脆的,甜甜的。与甘蔗相比,它有一种新鲜的味道。

崇明甜芦稷

到处都可以看到崇明农村的甜芦国

诗人的老房子周围,田野的角落,菜园的瓜地,甚至番芋河沟,到处都可以看到甜芦国的声影,风过,沙沙作响。

建邦说起,甜芦国对她也充满了童年的甜蜜回忆。小时候,他和他的朋友曾经把甜芦国窑藏在地下。寒风凛冽时,他们挖出食物,美味而独特。

所以一群人在院子里,一人几根甜芦苣,边嚼边聊。

田埂·油菜花

走在崇明乡间的山脊上,诗人说,乡间的风景,最美的,一个在山脊两岸,一个在民沟两岸。

田埂上长着各种各样的杂草。第一,马绊草,可以固田埂,野菊花,蒲公英,还有现在很少见到的花床单草。它们是紫色的,白色的,粉色的。春天,它们摇曳不定,真的是“花开在陌生人身上”。

已经是河边的秋天了,油菜花早就牢固了,榨油造就了锅里浓浓的香味。然而,属于年轻诗人的春天,田埂两侧的油菜地令人难忘。它们金黄耀眼,走在田埂上,就像走在芬芳的香味中。“那时候的蜜蜂会比现在多很多,不小心会撞到鼻子。至今我还记得有几只蜜蜂,竟落在担子上,优哉游哉,无疑,那担子是香的,挑担子的农民也是香的。”

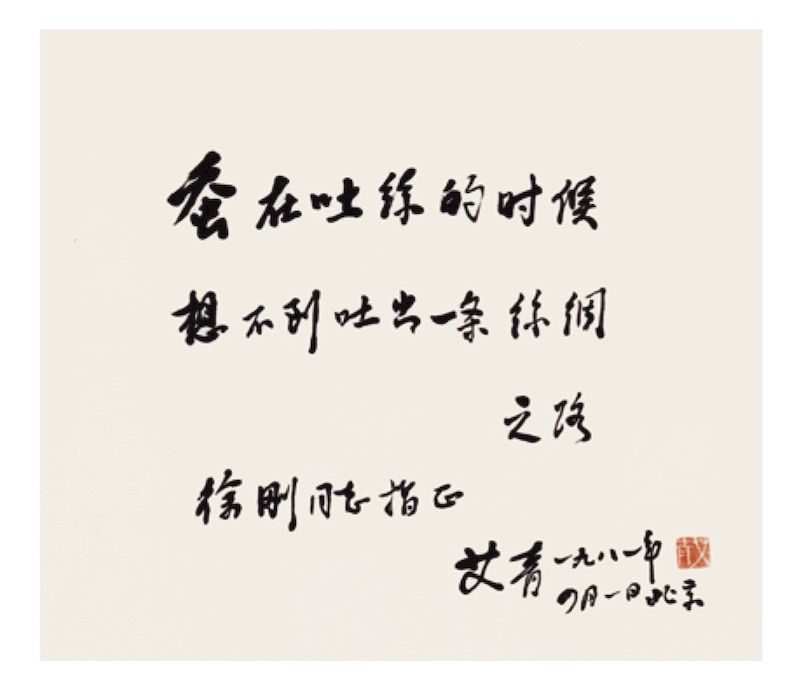

他和诗人艾青的缘分是因为油菜花,这是小学五年级语文教材上有一首艾青的诗——《春姑娘》。诗的大意是春姑娘来了。在她挽住的柳篮里,有许多东西,包括红花和绿草...老师大声朗读,然后解释。

那时听了老师的讲解,我举手说:‘春姑娘的柳筐里少了一朵花,崇明的油菜花。老师,你能给艾青一些建议吗?“同学们立刻哄堂大笑,老师走到我的座位前,轻轻地摸了摸我的头,说:‘没有思考,没有想象力,就没有这个想法,太神奇了!但是找不到艾青,以后也许有机会遇到艾青,我会当面对他说。教室里一片寂静。从那以后,我就记住了“艾青”这个遥远而陌生的名字。”

崇明油菜花

之后,当他第一次见到艾青时,他讲述了这段往事,艾青和他的妻子都很高兴。艾青说:“你的老师是个好老师,他保证了一个孩子的想象力。其实见不见艾青并不重要。重要的是他给了一个孩子诗歌的理想。这是一个伟大的梦想,触摸了文学的金字塔,与诗意的中华民族精神联系在一起。”

河边的一个孩子被一首诗和一个诗人的名字所感动,模模糊糊地看到了悬在远处的微芒。长大后,他认识了艾青,甚至写了一本《艾青传》,这真的让人感动于生活的冒险。

艾青后来给他的诗集题词:“蚕在吐丝时,没想到会吐出一条丝绸之路。”

艾青:蚕在吐丝的时候 没想到会吐出一条丝绸之路。( 1981年)

苇荡

芦苇荡,这与江涛的声音激荡在一起。

或者摘下一些诗人的文字:

芦苇是我熟悉而亲近的,当一个枯燥、枯燥、枯燥的冬天过去时,我会趴在民沟边看芦芽出土。在成长为新生命的使命下,一个小小的芦芽尖在未完全冻结的土地上爆裂,然后出土,成为芦青-农民对青少年芦苇的昵称。从沟渠到河流,再到爬山,我看到了如此广阔而深邃的芦苇,以及风中起伏的绿色波浪,照顾着长江的波浪,直接教人头晕目眩。回想起来,无论是长江还是芦苇,除了它们自身自然生活的魅力之外,波浪的时高时低,滚动起伏,都同样令人兴奋。它似乎来自创作的提示:你不必惊讶地从高处掉下来。滚动是为了前进,起伏是一种状态。您所获得的是美丽的自然景观,人生启示,您隐藏在心中,即能不时抚摸,陪伴一生的内心美景。

.....芦苇在泥泞的地方荡来荡去。泥脚开始挣扎,然后用芦苇梢把鞋子捆起来,这样就可以往前走了。螃蟹和螃蟹穿梭于不知名的小动物之间,这使得这个罕见而明亮的海滩成为众生忙碌的地方。

芦苇是鸟类的天堂,有许多鸟类在这里定居。各种鸟类做窝的方法都差不多:有人啄芦叶得其筋络,将五六根芦苇秆绑在一起,层层缠绕,鸟巢大德。然后带来枯草、枯叶、棉花,铺在窝里,鸟儿安定下来。

告天鸟是大芦荡中飞得最高的鸟。它很小,有点流动。它的声音是“吉祥的,告诉它”。飞落芦荡后,它又飞了一会儿,唱着“吉祥的,告诉它”。我们突然意识到这个声音似乎变成了“快回去,快回去”!芦荡变得更加黑暗,有点心慌,匆匆回到原来的路上。爬上河岸,听到妈妈喊着吃饭的声音:“活着的人,回来吃晚饭!”

突然还记得小时候调皮的时候,妈妈出去找吃饭的喊声,黄昏的河边,一声长长的叫声:“家来吃晚饭-”

仿佛圣地一般,会感动多少游子的乡愁?

崇明江边的芦苇荡

上海,2024年10月30日

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com